https://nofia.net/?p=25448

<転載開始>

先日はタレント事務所と契約していました。多彩ですね。

バイデン氏、アフリカ系アメリカ人フリーメーソン団体の名誉会員に

nyadagbladet.se 2025/02/06

Biden blir hedersmedlem i afroamerikansk frimurarloge

ジョー・バイデン氏は米国大統領を辞任する前日、アフリカ系アメリカ人のフリーメイソン団体であるプリンス・ホール・フリーメイソンの名誉会員に選出された。

これは、バイデン氏がカトリック教徒であると主張し、カトリック教徒がこの種の怪しげな宗教団体に参加することを明確に禁じられているにもかかわらずである。

(中略)

カトリックから破門の危険

ジョー・バイデン氏が何十年もの間、自分は敬虔なカトリック教徒であると述べていたが、バチカンはカトリック教徒が宗教団体に加わることを禁じていると主張してきた。

「カトリックの教義とフリーメイソンの不一致のため、信者はフリーメイソンの積極的な会員になることを禁じられている」とバチカンの教義部門は 2023年に出した書簡で述べた。

理論上、バイデン氏は破門(教会の交わりから排除)される危険があるが、アナリストらはそのような措置が取られる可能性はまだ低いと考えている。

リバースレポ・ファシリティというのは、AI によると「米連邦準備理事会(FRB)が提供する資金の貸し出し制度」ということで、この在庫が 1385日ぶりの最低水準になっていると。

投稿した方は「これから何が起こるのか?」と書かれていましたが、何だかよくわからないので、X の AI である Grok に訊いてみました。回答は以下でした。

Grok の回答

・連邦準備制度理事会のリバースレポ・ファシリティの在庫が 1,385日ぶりの最低水準に達したことは、金融システムで利用可能な流動性が大幅に減少したことを示しており、金融環境の引き締めを示唆している可能性があります。

・この出来事は、UBSグローバルの記事で言及されているように、連邦準備制度理事会による進行中の量的引き締め(QT)に関連している可能性があります。同記事では、過剰流動性の削減と銀行システムの緊張の可能性について論じています。

・ケビン・マローン氏の投稿による「これから何が起こるか」という言及は、この流動性の低下に対する潜在的な経済または市場の反応を示唆しており、同様の状況が市場のボラティリティにつながった 2019年の流動性危機などの歴史的出来事に言及している可能性があります。

米の価格高騰は二つ目の動画で話しているように、“作り手がね、減っているということです。「今はね、減反政策はしてませんよ」っておっしゃる方もいてますけども、実はしています。違う形で。というのは、お米を作るのをやめて、こういった作物に転換して、違う野菜系ですよね、大豆とか色々なね、そういったものに転換した場合は、補助金を出します。ですので、お米作りよりこっちが有利ですよっていう政策はまだ続いております(57秒)”というのが理由の一つです。

『なぜ、米を作らせないのか』では、“減反の核となる部分は、主食用米の生産を減らすための補助金が毎年3500億円も交付されていることです。内容としては「人が食べるための米」だと補助されず、「家畜用に出荷する」と補助金が出る。「田んぼを他の作物の畑に変える」と補助金が出るといったものです。これはまさに減反奨励金です。…最近は猛暑の影響で不作になりやすく、インバウンド需要も加わり不足しがちです。にも関わらず、農林水産省は今年の適正生産量を昨年と同量に設定しました。「供給量を抑えて米価が低下しないように」が建前ですが、すでに高騰しているのです。価格を釣り上げているようにしか見えません。”と言っています。

『【農協中抜き問題】5割を奪う驚愕の実態と自民党との深い癒着を徹底解説。農家はどこまで苦しむのか【解説・見解】』では、“米価が高騰する一方で、その恩恵が農家にほとんど届いていない現状が、多くの人々に衝撃を与えています。例えば、消費者がスーパーで購入する5kgの米の価格は4000円以上になることも珍しくありません。しかし、その米を生産した農家に支払われる価格は10kgあたり2000円程度にすぎないことが多いのです。この驚くべき価格差が意味するのは、農家の努力や生産コストが適切に評価されず、流通過程での利益が偏重しているという現実です。また、この価格差には農林中金による莫大な投資損失の影響も見逃せません。農林中金が外国債権への投資で生じさせた損失は数兆円規模とも言われています。その補填の一部として、米価の高騰が利用された可能性が指摘されています”と説明しています。

私も同様に考えていて、農林中金の投資損失の穴埋めを全国のJAが行うことになるわけですが、そのためには米の価格を釣り上げてJAに儲けさせる必要がある。要するに、農林中金の投資の失敗を国民が負担しているわけです。

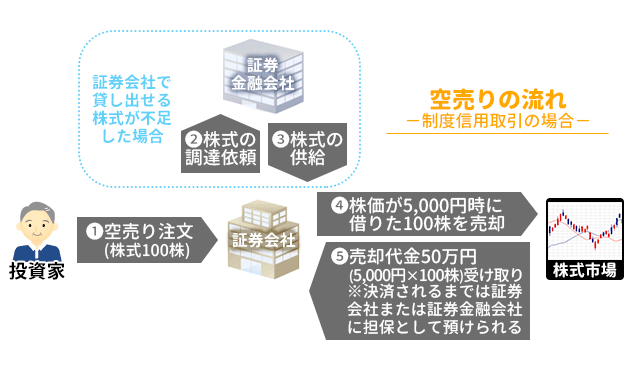

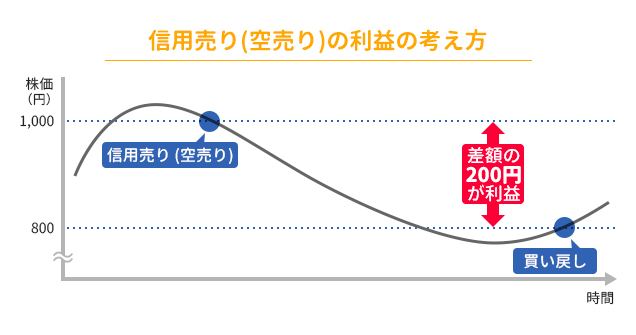

一つ目の動画は、この仮説を補強するものになっています。“実は、米価格の急騰・高止まりが消費者の生活に深刻な影響を与えているこの中で、米先物取引所が大阪の堂島先物取引所で始まったのです。ちょうど備蓄米を放出しろと迫っていた前後の時期に、小麦や大豆などの先物取引をしている堂島先物取引所が上場され、SBI証券をはじめとする証券会社などで、日本人の主食である米が日本国内はもちろん、世界中の人たちが誰でも取引できるようになりました。日本の主食である米が、一部の大金持ちや大企業でのマネーゲームの1つとなってしまったのです(3分30秒)。…そして、この米の先物取引所の開設を許可したのは農林水産省なんですよ(5分2秒)。…さらに驚くというか呆れるというか、堂島先物取引所という米の先物取引で儲けようとする会社の新社長に、農家を食い物にしているJA農林中央金庫、そうです、昨年1兆5000億もの負債を出してたJA農林中金の融資部門の超本人、有我渉氏が就任したのです(5分55秒)”ということです。