以下は、論文にあるグラフを日本語化したものです。

JAMA Network

色分けがやや見づらいですが、いずれにしても、最も超過死亡率が増加しているのが、

「自然死」

なんですね。

自然死とは何かというのは、たとえば、日本の辞書には以下のようにあります。

自然死

外傷や病気によるのではなく、加齢現象が進み、老衰によって死亡すること。

デジタル大辞泉

くどいようですが、この調査は「 25歳〜 44歳を対象とした」ものです。高齢者は含まれていません。

この世代に自然死が当てはまるとすれば、「病気と診断されることもなく、原因不明で、どんどん身体が衰えていき、最終的に亡くなってしまった」という事例になるのでしょうか。

いくら何でも不自然な感じではありますが、2021年頃から急増しています。

数値でも示されていて、ご紹介する記事には、以下のようにあります。

> 2023年の死亡原因の上位5つは、自然死(超過死亡数の 16%)、交通関連死( 14%強)、アルコール関連死(約 9%)、殺人( 8%強)となっている。

若年世代の超過死亡数の 16%を自然死が占めているのです。

他にも記事には、顕著に増えているものとして、以下のようなものが挙げられていました。

・原因不明の死亡

・心臓関連死

・腎臓関連死

・内分泌機能関連死

・妊娠や出産に関連する死亡

まあ……今さら、これらの超過死亡が増えている原因については書く気にもならない社会の情勢ですが、ともかく、これらが増えていると。

個人的な見解としては、今後も増え続けるでしょう。

この論文を取り上げていたエポックタイムズの記事です。

若年成人の死亡率は予想より70パーセント高く、そのほとんどが不自然な原因であることが研究で判明

Young Adult Mortality 70 Percent Higher Than Expected, Mostly From Unnatural Causes, Study Finds

Epoch Times 2025/01/31

薬物中毒、心臓代謝疾患、社会的要因により、25~44 歳の人の死亡率が上昇している

アメリカの若者の死亡率は前例のないほど高く、新たな調査では薬物中毒、アルコール関連の死亡、新たな健康問題により死亡率が急増していることが示されている。

2023年の若年成人の死亡者数は、2011年以前の傾向が続いた場合よりも 70%増加した。

主な傾向

JAMA (米国医師会誌)ネットワーク・オープンに掲載されたこの研究では、1999年から 2023年までの 25~ 44歳のアメリカ人の死亡者 330万人以上を調査した。

死亡率の上昇には 2つの明確な傾向があり、2011年から 2019年にかけて上昇し、2020年から 2023年にかけて大幅に上昇した。

薬物中毒などの不自然な死因は、若年成人の主な死因であり、2023年の全死亡者の 3分の 1を占めている。

薬物中毒は 2014年以来、若年成人の主な死因となっており、2020年には急増し、それ以降は超過死亡率が安定している。研究者らは、薬物中毒がこれらの死亡にどのように寄与したかについては説明していない。

COVID-19 を除いて、若年成人の主な死亡原因のほとんどは健康に関連したものではなかった。

薬物中毒の他に、2023年の死亡原因の上位 5つは、自然死(超過死亡数の 16%)、交通関連死( 14%強)、アルコール関連死(約 9%)、殺人( 8%強)となっている。

2011年以前の傾向と比較すると、ほとんどの死因による死亡は予想を大幅に上回った。

この「超過死亡率」は 2019年に 35%上昇し、その後パンデミック中に急増し、2021年までにほぼ 3倍になったと著者らは述べている。

2023年の超過死亡数は若干減少したものの、パンデミック前の水準をはるかに上回ったままだった。全体として、2023年の若年成人の死亡率は予測より 70%高く、71,124人の超過死亡数となった。

2020年以前と以後の死亡率の2つの明確な上昇は、「COVID-19パンデミックの進行中の影響(感染の長期的な影響、医療の混乱、社会的混乱に関連する死因に表れる可能性がある)と、それ以前の有害な健康傾向に注意を払う必要があることを示唆している可能性がある」と著者らは書いている。

「比較的若い年齢層で死亡率が実際に上昇しているという事実は、これらの傾向がそれまでに逆転しなければ、これらの世代が中年期以降に高齢化するにつれて、将来的にさらに多くの死亡者が出る可能性があることを示唆しており、非常に憂慮すべきことだ」とミネソタ人口センターの副所長で社会学准教授、研究著者でもあるエリザベス・リグレー・フィールド氏は述べた。

リグレー・フィールド氏は、薬物やアルコールによる死亡者数の増加は、痛みや社会的孤立などの心理社会的側面や、フェンタニルの入手しやすさなどの供給側の圧力など、さまざまな要因に影響されていると述べ、「大不況( 2008年)の直後というタイミングが注目に値するようだ」と付け加えた。

国立薬物乱用研究所によると、 2022年にはヘロインとフェンタニルの同時使用による死亡率が急増し、80%近くに上った。25~ 34歳の男性では、過剰摂取による死亡率が女性を 146.8%上回っている。

最も致死率の高い薬物はオピオイドで、過剰摂取による死亡の約 72%に少なくとも 1種類のオピオイドが関与している。

「絶望の死」

リグレー・フィールド氏は、「絶望死」という枠組みは、死亡率が 2010年頃に上昇し始めた理由を理解するための重要な視点の一つだと指摘したが、「それが唯一の視点ではない」と述べた。

絶望による死とは、自殺、薬物の過剰摂取、アルコール関連の肝疾患などの原因により、特定の集団における死亡率の上昇を表す公衆衛生の概念を指す。

これらの原因は、経済的困難、社会的孤立、機会の欠如という認識に結びつくことが多い、絶望感や無力感から生じていると考えられている。

リグレー・フィールド氏は、現在 25歳から 44歳の人々は 1981年以降に生まれており、この年齢層の上限の人々は 2007年後半から 2009年にかけての大不況の直後に労働市場に参入した可能性がある一方、若い世代の人々は成人期に入った敏感な時期に COVID-19 パンデミックを経験したと指摘した。

「彼らは、住宅価格の高騰や、多くの職業で労働時間が長くなるという労働環境を経験しており、そのどちらもが健康的なライフスタイルを送ることを困難にしている」とリグレー・フィールド氏は述べた。

薬物関連の死亡を超えて

2023年の超過死亡の最大の原因は薬物中毒によるものだが、「他の多くの外的および自然的原因も、以前の傾向から予測されていたものを超えた」と研究者らは記している。

リグレー・フィールド氏によると、このカテゴリーには原因不明の死亡など「多くのもの」が含まれる。

著者らによると、循環、内分泌機能、栄養に関連する問題を含む心臓代謝疾患の複合的な寄与は「相当なもの」であった。

「心臓代謝関連死は、まさに国民の健康の指標となるため、際立っている」とリグレー・フィールド氏は述べた。

「これらの死因は、健康的な食事、運動、睡眠、タバコや大気汚染への曝露の制限、過度のストレスの制限など、健康的な生活の基本に非常によく反応する傾向がある」

このカテゴリーのもう一つの大きな要素は腎臓関連の死亡で、この年齢層ではこのカテゴリーの死亡原因の大きな割合を占めているとリグレー・フィールドは付け加えた。

「妊娠や出産に関連する死亡もこのカテゴリーに該当し、その他のあまり一般的ではない死因もこのカテゴリーに該当します」

若年成人の過剰死亡を減らすには、オピオイドの使用、アルコール乱用、交通安全、不健康な食生活などの根本的な原因に対処する必要があると研究者らは指摘した。

リグレー・フィールド氏は、この研究では死亡率が上昇している理由については説明されていないが(後日調査する予定)、非常に多くの異なる原因が関与しているという事実は「大きな体系的な要因に注意を払うべきであることを示唆しています」と強調した。

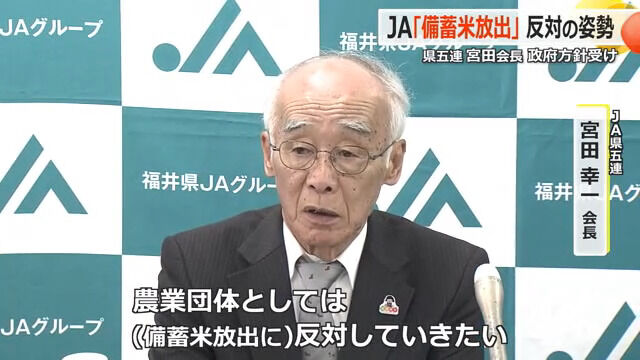

米の価格高騰は二つ目の動画で話しているように、“作り手がね、減っているということです。「今はね、減反政策はしてませんよ」っておっしゃる方もいてますけども、実はしています。違う形で。というのは、お米を作るのをやめて、こういった作物に転換して、違う野菜系ですよね、大豆とか色々なね、そういったものに転換した場合は、補助金を出します。ですので、お米作りよりこっちが有利ですよっていう政策はまだ続いております(57秒)”というのが理由の一つです。

『なぜ、米を作らせないのか』では、“減反の核となる部分は、主食用米の生産を減らすための補助金が毎年3500億円も交付されていることです。内容としては「人が食べるための米」だと補助されず、「家畜用に出荷する」と補助金が出る。「田んぼを他の作物の畑に変える」と補助金が出るといったものです。これはまさに減反奨励金です。…最近は猛暑の影響で不作になりやすく、インバウンド需要も加わり不足しがちです。にも関わらず、農林水産省は今年の適正生産量を昨年と同量に設定しました。「供給量を抑えて米価が低下しないように」が建前ですが、すでに高騰しているのです。価格を釣り上げているようにしか見えません。”と言っています。

『【農協中抜き問題】5割を奪う驚愕の実態と自民党との深い癒着を徹底解説。農家はどこまで苦しむのか【解説・見解】』では、“米価が高騰する一方で、その恩恵が農家にほとんど届いていない現状が、多くの人々に衝撃を与えています。例えば、消費者がスーパーで購入する5kgの米の価格は4000円以上になることも珍しくありません。しかし、その米を生産した農家に支払われる価格は10kgあたり2000円程度にすぎないことが多いのです。この驚くべき価格差が意味するのは、農家の努力や生産コストが適切に評価されず、流通過程での利益が偏重しているという現実です。また、この価格差には農林中金による莫大な投資損失の影響も見逃せません。農林中金が外国債権への投資で生じさせた損失は数兆円規模とも言われています。その補填の一部として、米価の高騰が利用された可能性が指摘されています”と説明しています。

私も同様に考えていて、農林中金の投資損失の穴埋めを全国のJAが行うことになるわけですが、そのためには米の価格を釣り上げてJAに儲けさせる必要がある。要するに、農林中金の投資の失敗を国民が負担しているわけです。

一つ目の動画は、この仮説を補強するものになっています。“実は、米価格の急騰・高止まりが消費者の生活に深刻な影響を与えているこの中で、米先物取引所が大阪の堂島先物取引所で始まったのです。ちょうど備蓄米を放出しろと迫っていた前後の時期に、小麦や大豆などの先物取引をしている堂島先物取引所が上場され、SBI証券をはじめとする証券会社などで、日本人の主食である米が日本国内はもちろん、世界中の人たちが誰でも取引できるようになりました。日本の主食である米が、一部の大金持ちや大企業でのマネーゲームの1つとなってしまったのです(3分30秒)。…そして、この米の先物取引所の開設を許可したのは農林水産省なんですよ(5分2秒)。…さらに驚くというか呆れるというか、堂島先物取引所という米の先物取引で儲けようとする会社の新社長に、農家を食い物にしているJA農林中央金庫、そうです、昨年1兆5000億もの負債を出してたJA農林中金の融資部門の超本人、有我渉氏が就任したのです(5分55秒)”ということです。