[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

語り手の言葉のすべてに納得しないまでも、「社会と個人」の問題(あるいは社会と個人の中間に「組織」を置いてもいい。)を考える上で大事なことが幾つも言われていると思う。

中には、

1980年代に入り、障害者が自ら声をあげて、異議申し立てをしました。介助者というのは、あくまで私たちの「手足」であり、言われた以上のことをやってもらっては困る。決めるのは自分たちであり、障害者が主導する、と。

根底にあったのは、私たちが社会にあわせるのではなく、社会が私たちに合わせるべきだ、という考え方です。

障害者と介助者が対等だというのは、まったくの間違いで、障害者は本気の暴力でかかってこられたら勝てないんですよ。だからこそ、障害者が上だと言い切る運動には、大きな意味があった。

という言葉を不快に思う人もいるだろう。少なくとも、読んだ瞬間は私は不快感を覚えた。「社会が私たちに合わせるべき」「障害者が上」という言葉は、そういう心のザラつきを与える言い方だ。なぜ不快感を覚えたかと言えば、そこには実は「健常者である自分は障害者より当然上だ」という(ある意味愚劣だが、DQN的な意味で自然な)深層心理があったような気がする。

そもそも「上」とか「下」という言葉は、苛烈な闘争を呼び起こす言葉であるようにも思う。(ここで「障害者が上」というのは、「介助者より障害者が上」の意味であるが、我々健常者は無意識に介助者側に身を置いて、「健常者より障害者が上」と読み替えてしまうわけだ。また、「上」というのは身分の上下ではなく「指示する側」の意味だが、「上」と言われたら即座に社会的上下関係を連想して心理的に反発してしまうわけである。)

だが、そういう細部はさて措いて、ここで語られている多くの言葉は障害者だけの問題ではなく、「社会と個人」「集団と個人」「強者と弱者」「医療現場での虐待的行為」など、さまざまな問題点を含み、新しい考察のための示唆を与えているように思う。

なお、記事の中で「障害者」「障害」という漢字を用い、「障碍者」「障碍」の字を用いていないのは、記者と発言者(熊谷医師)の合意によるものだと推測する。そこには「障害者問題」を単なる言葉いじりで終わらせず、オープンに議論していきたいという意思が感じられるのだが、考え過ぎだろうか。とにかく、「障碍」の「碍」の字なんて、手書きでは書けない人が多いはずだから、その段階で文章による議論も面倒くさくなるわけである。

(以下引用)

【相模原19人刺殺】それでも、他者とつながり生きる。脳性まひの医師の思い

「当事者」の語りを聴くということ

posted on 2016/08/27 06:01

「当事者」の語りを聴く

「追悼とは、祈ること。祈るとは自分の内なる声を聴き、自分と異なる他者の声を聴くこと。津久井やまゆり園の事件から、何を考えたのか。声を聴きたいと思いました」

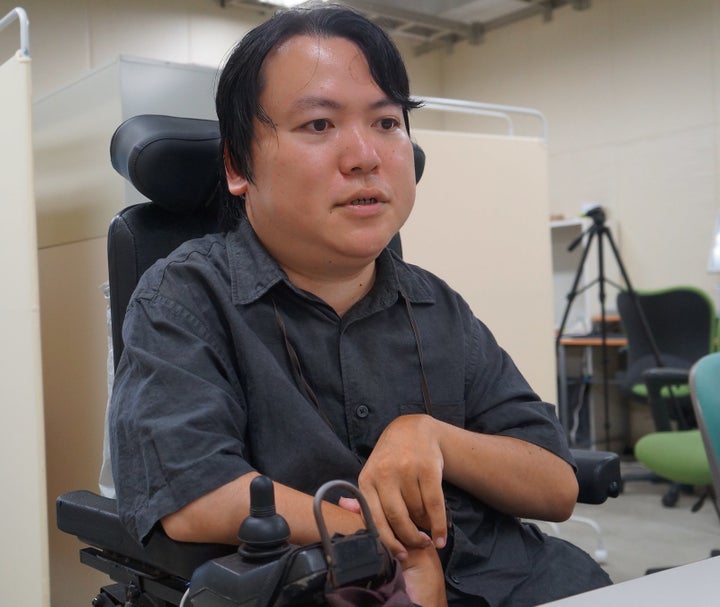

脳性まひの医師、熊谷晋一郎さん(39歳)はそっと語りかけるように、言葉を紡いだ。

熊谷さんは東京大先端科学技術研究センター准教授として、障害がある当事者が自分の障害を、自分の言葉で語り合い、困難を解決していく「当事者研究」をリードしてきた研究者でもある。

2016年8月6日、それは暑い夏の1日だった。休日の東京大。身体障害者、知的障害者やその介助者……。熊谷さんたちが呼びかけ、当事者たちが集い、相模原事件の被害者を静かに追悼した。

彼らの祈りは、そのまま社会への問いかけに転じる。事件が起きても、障害を、障害者を見えないことにしていないか、と。

いま、「当事者」の語りを聴いてみたい。私は熊谷さんの研究室を訪ねた。

「介助者の圧倒的な暴力によって、障害者が犠牲になる。過去のものだと思っていた恐怖が、また蘇ってきたのです」

熊谷晋一郎さん Satoru Ishido / BuzzFeed

事件を知って、私は動揺しました。

介助者の圧倒的な暴力によって、障害者が犠牲になる。過去のものだと思っていた恐怖が、また蘇ってきたのです。

事件を知ってからというもの、数日間、どうにも体調が優れないのです。何か、身体が重く、風邪をひいたときのようなだるさがある。脱力感と一緒に、怒りのような感覚も起こるけど、どこかで諦めているような感情がある。

そのうち、映像が見えてきました。私の幼少期の経験です。映像の中の私は、治療の一環として、リハビリをやらされているんですね。私の意思とは関係なく、トレーナーが私の身体を曲げて、伸ばし、ねじ伏せる。

自分が健常者になれる、という目標におよそ、リアリティーが持てないまま、なぜか健常者になるためのリハビリを強要される。そんな映像でした。

このとき感じた恐怖は、こういうものです。

「もし、介助者に悪意があったら、このまま死んでしまうかもしれない」「うまくいかなかったら、彼の気持ちを損ねてしまうかものしれない」

「リハビリがうまくいかなかったら、社会から隔離されて、一生を終えるのではないか」

私はうまくリハビリをすることができなかったから、自分は無力だと思っていました。そして、自分のことを、自分で決めることができない現実に恐怖を覚えたのです。

「積み上げてきた何かが、壊れていく」

私たちは1人で生きることができません、食事も、トイレ、排泄も1人でできない。だから、他者と交渉を重ね、つながることで生きることを選んできました。もし、他者が私を拒絶し、暴力でねじ伏せようとしてきたら……。

事件の一報を知って、そのとき感じていた、無力感が久しぶりに蘇ってきたんですね。外に出るのが急に怖くなりました。私の障害はとても、わかりやすいものです。車椅子に乗って外に出歩くと、急に殴られたりしないか、暴力で押さえ込まれたりしないか。

電車のなかで、舌打ちをされると、それが私に向けられたものではないかとひるむんですね。舌打ちなんて、何年も気にしたことすらないのに。自分のなかで、積み上げてきた何かが、壊れていく。そんな感覚にとらわれました。

幼少期に感じていた無力感が消えたのは、障害者運動と当事者研究との出会いが大きい。自分を語る言葉をみつけ、私は他者とつながり、他者とともに生きることを選べるようになりました。

自分を語る言葉は、私に力を与えてくれた。事件のあとだからこそ、もう一度、その蓄積を振り返られないといけないと思ったのです。

障害者と介助者の関係の歴史を、私の個人的な経験とともに、整理します。

私は1977年の生まれですが、1970年代というのは、まだまだ介助者や治療者主導の時代でした。脳性まひは9割以上治るなんてことが、平然といわれていました。今ではまったく根拠のない、誤った考え方ですが、当時はとても力があったのです。

治すためには、治療者の言うことは聞かないといけない。治らない1割未満に入ったとしたら、なにか自分の努力が足りないからだ、あるいは家族の努力が足りないからだと思われました。

つまり、治らない責任は私、もしくは私の家族にあるとされていたのです。

「障害というのは、少数者と社会の間にあるズレのことです」

障害というのは、少数者と社会の間にあるズレのことです。ズレを調整する方法は2種類しかありません。少数者が社会に近づくか、社会が少数者に近づくかです。

前者を「医療モデル」、後者を「社会モデル」と呼びます。

私の子供時代は強固な医療モデルの時代でした。私が社会の側に近づかないといけない。治療者も私を社会に近づけるために、今から思えば随分と乱暴なことをしてきましたし、私も暴力を甘んじて受けてきた。

その頃の私は、介助者の顔色を伺って「あっいまはトイレにいきたいと言っちゃダメだな」と思い、生理的欲求すら、素直に言えずに我慢することがありました。

「健常者にならないと死ぬか、隔離をされるという時代から、今のままでコミュニティーのなかで生きていていい。向こうから歩み寄ってくれるという考え方があったんだという衝撃は大きかった」

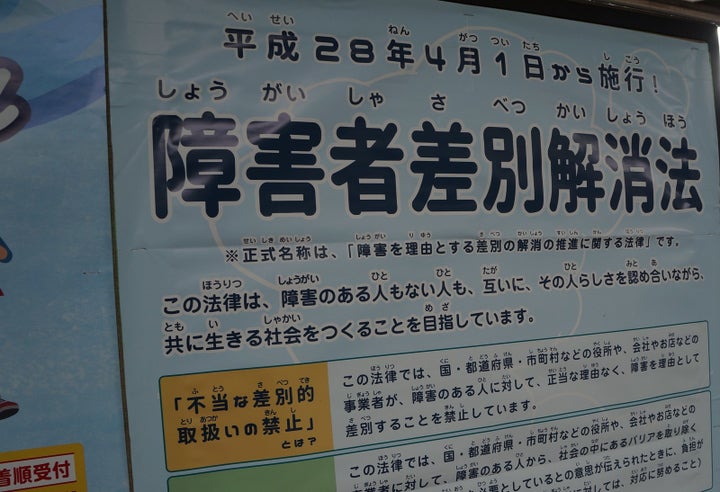

Kazuhiro Nogi / AFP / Getty Images

しかし、時代は変わります。

1980年代に入り、障害者が自ら声をあげて、異議申し立てをしました。介助者というのは、あくまで私たちの「手足」であり、言われた以上のことをやってもらっては困る。決めるのは自分たちであり、障害者が主導する、と。

根底にあったのは、私たちが社会にあわせるのではなく、社会が私たちに合わせるべきだ、という考え方です。

障害者と介助者が対等だというのは、まったくの間違いで、障害者は本気の暴力でかかってこられたら勝てないんですよ。だからこそ、障害者が上だと言い切る運動には、大きな意味があった。

これは非常にラディカルな価値転換です。

私もかなり影響を受け、そして、救われました。私が私のことを決めていいんだ、私も主張していいんだ、社会が私たちに近づけばいいんだ、と思ったんですね。

健常者にならないと死ぬか、隔離をされるという時代から、今のままでコミュニティーのなかで生きていていい。向こうから歩み寄ってくれるという考え方があったんだという衝撃は大きかった。

この考え方を知り、私は無力ではない、と思えるようになりました。

もう一つ、この時代にはエビデンス(根拠)という考え方が医療で大きな力を持ってきます。エビデンスに基づく医療という考え方が浸透し、数字的な裏付けのない誤った考え方は、たとえ偉い人の意見だったとしても、医療の世界から淘汰されていきました。

幼少期に経験してきた、無駄なリハビリもエビデンスがないので、無くなっていきました。この2つの流れが合流して、障害者を取り巻く状況は随分と良い方向に変わりました。

もし、この価値転換がなければ、私は、障害があっても、医師になろうと思うこともなかったでしょう。大学進学を機に親元を離れ、一人暮らしを始めることになったのも、この影響です。

良い方向といっても、まったく問題がないわけではありません。

自己決定論が力を持っていくようになって、気がついたことがあります。自己決定論は、突き詰めていくと、実は、とても使い勝手が悪いんですね。

例えばシャワーを浴びるときです。介助者から「どこから洗いますか?指示に従うので、決めてください」と言われてしまう。私は手足だから、あなたが決めてくれ。親指から洗うのか、頭から洗うのか指示をしてほしいということなんですね。

私にとっては、正直、どっちでもいい。いちいち指示をしたくないので、よきに計らってほしいわけです。でも、いつシャワーにいくかは自分で決めたい。

ここで気がついたことがあります。

自己決定は何からなにまでしたいわけではなく、ある境界以上のことは決めたいけど、境界線以下のことは介助者のよきに計らってくれたらそれでいいということです。

この境界線は誰にでもあって、一般に自己決定が難しいと思われている、知的障害者の方にだってあります。

「介助者が主導するでもなく、障害者による自己決定だけでもない。他者とコミュニケーションをとりながら、境界線を共有していく関係」を模索する

Satoru Ishido / BuzzFeed

私が外来で接している知的障害を持った患者さんのなかには、こんな人がいます。

彼は、ジュースが飲みたいか、お茶が飲みたいかと聞かれてもどっちでもいいんですね。でも、作業所で働くか、レストランで働くかと聞かれたら、迷いなくレストランと答える。

まわりは社会のなかで働けるわけないと思っているけど、頑として譲らない。彼にとっては、普段の飲み物は境界線以下。でも、就職先という10年に1度のレベルでやってくるような大きな自己決定は、自分でやりたい。ここが境界線なのです。

このケースが面白いのは、周囲の健常者のほうが、10年に一度の、より重要な決定を支援できていないところにあります。

私は、介助者と障害者の関係を考える上で、大事なのは、人によっても、状況によっても異なるこの境界線を共有することだと思っているんですね。

介助者が主導するでもなく、障害者による自己決定だけでもない。他者とコミュニケーションをとりながら、境界線を共有していく関係。これこそが、重要なのではないかと考えるようになりました。

もし暴力を振るう人がいたら……

では、私たちが接する他者のなかに、暴力を振るうような人がいたらどうするか。

私たちは依存先を増やすことで、そのリスクを回避しようとしてきました。家族だけ、特定の介助者だけに頼らない。誰かに頼りきりになってしまうと、彼ら、彼女らがもし何かのきっかけで暴力に走っても逃げられないからです。

30人に依存すれば、1人から暴力を受けても、残り29人いるから、その人との関係を切ることができる。そうやって身を守ることが可能になるのです。

「障害者が生きるか、死ぬかという究極の自己決定を介助者が奪う。時間が1970年代以前に戻ってしまったのではないか、と思いました。ここまで進めてきたことはなんだったんだろう、と」

Kazuhiro Nogi / AFP / Getty Images

事件の話に戻りましょう。逮捕された容疑者は、介助経験者でした。

障害者が生きるか、死ぬかという究極の自己決定を介助者が奪う。時間が1970年代以前に戻ってしまったのではないか、と思いました。ここまで進めてきたことはなんだったんだろう、と。

無力感の正体ですね。

同時にこうも思ったのです。いま進めていた、介助者の当事者研究が現場に広がっていたら……。

介助者だって、人間ですから、イラッとすることだってあるわけです。かっとなって、あたることだってある。ペナルティーを与えて、厳罰に対処するのではなく、職場で開示する。

勇気を持って「私は、××さんに暴力をふるってしまったかもしれない」とオープンにしたら、みんなで拍手をする。そこから、対策を考えるというプログラム作りを進めていました。大変さをわかちあって、個人の問題から職場の問題にする。一人で抱え込むより、暴力は減ります。

私は社会に出てから、当事者研究に出会いました。当事者研究のなかで、薬物依存症の患者グループや、精神障害者のグループとつながることができたんです。

私が抱えきた困難や無力感、苦しみは私だけのものだと思っていたけど、彼らの話を聴くなかで、あぁこんなにも同じだったのかと思うことがありました。

考えてみれば、私も彼らも社会の中で圧倒的な少数者です。社会に合わせられずに、排除されるかもしれないという恐怖感は共通してあるんですよね。

この事件のあと、薬物依存症患者を支援する「ダルク女性ハウス」の上岡陽江さんから電話がかかってきました。上岡さんは、当事者研究で知り合った仲間であり、私に大きな学びを与えてくれた方です。

その上岡さんの電話は「友達やめないでね」というものでした。どういう意味か、最初はわからなかったんです。でも、上岡さんたちもまた、この事件で苦しんでいることがわかりました。

依存症患者の中には、精神障害を併せもっている人がいます。その中には、妄想を口走るような仲間だっている。逮捕された容疑者と同一視されやすい、属性を持っている、と上岡さんは思ったのでしょう。

一人一人は全然違うのに、世間のまなざしは「彼らは同じ属性にいる」として、同一視する。上岡さんは、世間のまなざしに影響を受け、自分に責任を感じて、電話をかけてくれたのではないかと思い、いたたまれない気持ちになりました。

怖いから排除するのか?

身体障害者の中にだって、精神障害や薬物依存症の人が近づいてきたら、危ないし、怖いというという人はいます。

ましてや、介助者の中にいたらどうですか。妄想を口走る人がきたら、怖いですよ。私だって怖いし、実際に動揺もしました。街を出歩くことだって怖い。

でも、怖いから社会から排除してほしい、というのは違う。私たちは、コミュニティーの中で生きるという選択をして、実際に生きている。

怖いのは、私一人じゃない。みんな怖いから、みんなで解決しようってことを大事にしたいと思う。

当事者研究を通じて、わかってきたことは、表面的にしか知らないことが恐怖を増幅させるということです。アルコール依存症にしても、統合失調症にしても、アスペルガー障害にしても、話を聴くなかで、こんなに苦しみが同じだったのかと感じてきた。

同じだからこそ、つながれると思ったし、現に一緒に研究を積み上げてきました。

障害者運動では、他の障害者と苦しみが同じだということは見つけられなかったけど、当事者研究では見つけられたんです。

運動のモチベーションは世界を変えることですが、研究は語り合う、知り合うことがモチベーションになります。一度、知った相手はモンスターではないということがわかるんですね。

私たちが、隔離を肯定することは、時計の針を巻き戻すということです。コミュニティーが、自らがクリーンであるというファンタジーを維持するために、多数派から外れた人は、コミュニティーの外部に置きましょうという流れをもう一度、繰り返すのか。

コミュニティーの中で生きることで、救われたのは私だけでないはずです。他の身体障害者も、薬物依存症も、精神障害者もあらゆる少数者は救われ、実践が積み重ねってきたわけです。

当事者運動が見つけた知恵

一例をあげましょう。

私の知るダルクのメンバーは、「危ない人がメンバーとして加わったときこそ、ひとりぼっちにさせない」とっておっしゃっていました。

その人が、何か反社会的な行動をとりそうなリスクがある。

リスクを抱えているからこそ、一人にせずに、ミーティングにも、会合にも絶対に呼ぶ。声をかけて、仲間に入れる。

そうすると、全国のダルクの仲間は「あそこにいる、××さんはリスクが高いんだな」とわかり、みんなで一線を越えないように見守るようになるというんですね。

組織のマネジメントとして、すごく勇気のいることだと思いました。簡単なのは、リスクが高いからといって、排除することです。でも、排除すると、取り返しがつかないことになる可能性が高まることを、経験値として知っているんですよね。

知識としてだけでなく、こうした方が正しいと信じて、行動ができる。

いま、私たちが妄想とともに生きる精神障害者や依存症者を怖いといって、排除してはいけない理由はここにあります。

排除はいつまた、私たちに向いてくるかわからないからこそ、危ない考えをもっている人、危ない人こそ、ひとりぼっちにさせない。モンスター扱いして、彼らを外部に押しやって、コミュニティーがクリーンであることを強調するような、レトリックには、徹底して抗いたいと思っています。

一度、積み上がった知見を知ってしまった以上、時間を戻すのはありえないんです。

「問われるのは、コミュニティーを閉ざすのか、それでもなお、開き続けるのかということだと考えています。いろんな人が生きることを肯定するのか、妄想的な『きれいな集団』を維持することを優先するのか」

Ken Ishii / Getty Images

問われるのは、コミュニティーを閉ざすのか、それでもなお、開き続けるのかということだと考えています。いろんな人が生きることを肯定するのか、妄想的な「きれいな集団」を維持することを優先するのか。

後者は優生思想と結びつきやすい思考です。集団の価値を個人に優先させるコミュニティーは暴力がはびこるコミュニティーだ、というのは強く言いたい。

いま、どんな言葉で考えていけばいいのか。みんな悩んでいます。

「家族から弟のことは隠すな、堂々と振る舞えと言われていたが、事件の後は、名前を明かすなと意見が変わった」

追悼集会の中で、山ゆり園の被害者のお姉さんを名乗る方から届いたメッセージを紹介しました。「事件の前までは、家族から弟のことは隠すな、堂々と振る舞えと言われていたが、事件の後は、名前を明かすなと意見が変わった。私たち家族は、弟が生きている間は、戦えた」というメッセージです。

隠さない、というご家族の勇気はすごいことです。

障害者差別は、結婚のときなんかにも、厳然と残っているんですよね。露骨に、障害は遺伝するのか教えてくれと聞かれたりすることは多いのです。戦っていたのは、こうした差別なのかな、と思いました。

問題は後段です。事件のあと、ご両親の考えは隠すという判断に変わったと書いてある。この事件がご家族に与えたインパクトが私にどれだけわかるのか、ご家族の何かが脅かされているのだろう、と考えましたが、明示的には書かれていません。

論理的に読むと、亡くなったから、もはや差別と戦わない道を選んだとも読めます。でも、いただいたメッセージを読み上げても、行間から意味を汲み取れないと感じました。

それゆえに、重たいメッセージとして、私の中に響いてきます。

一方で「隠さずに、障害者の名前を明かすべきだ」という匿名化を批判する声も紹介しました。普通なら、互いに意見は交わることはないものです。その二つが同じ場に並ぶことで、当事者の中でも意見に幅があるという現状が、リアリティーとして立ち上がるのです。

追悼集会では、異なる立場同士での議論はしませんでした。

「追悼とは、祈ること。祈るとは自分の内なる声を聴き、自分と異なる他者の声を聴くこと」。ダルクの上岡さんから学んだことです。追悼集会では、言いっ放し、聴きっぱなしにしました。

まず、声を聴きたかったんです。

「当事者研究を通して、わかったことは、人は一人一人に弱さがある、弱さをシェアしてつながれるし、依存できるということです」

Ken Ishii / Getty Images

繰り返しになりますが、私も動揺しています。どの立場で発言するのか。「当事者」もまた、多様な個人の集まりであり、悩み続けています。

私は幸いにして、大学に職がありますし、これまで人の出会いにも恵まれてきました。安全な場所から、発言しているのは間違いない。

それでも、発言しようと思っているのは、ここが社会の分岐点になると思っているからです。

「他者とつながり、生きていく社会を選ぶ」

明日、自分が集団のなかで、不要だと言われるのではないかという不安は、障害者だけのものではないでしょう。

当事者研究を通して、わかったことは、人は一人一人に弱さがある、弱さをシェアしてつながれるし、依存できるということです。

依存先が少なければ、少ないほど生きづらい。これは多くの人がそうではないですか?

事件があっても、なお、他者とつながり、生きていく社会を私は選びたいと思っています。

Check out more articles on BuzzFeed.com!

コメント