[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

(以下引用)

エルニーニョ/ラニーニャ現象とは

エルニーニョ/ラニーニャ現象

エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象です。逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれ、それぞれ数年おきに発生します。エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、日本を含め世界中の異常な天候の要因となり得ると考えられています。

|

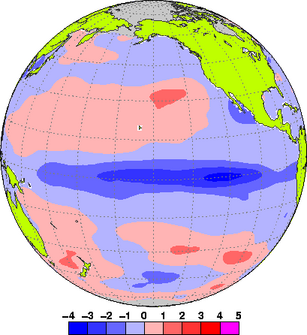

| 図1 1997年11月の月平均海面水温平年偏差(左)及び、1988年12月の月平均海面水温平年偏差(右) |

|---|

図1は典型的なエルニーニョ現象及びラニーニャ現象が発生している時の太平洋における海面水温の平年偏差の分布を示しています(平年値は1981〜2010年の30年間の平均;赤が平年より高く、青が平年より低く、色が濃いほど平年偏差が大きいことを表します)。左の図は、1997/98エルニーニョ現象(1997年春に発生、1998年春に終息)が最盛期にあった1997年11月における海面水温の平年偏差、右の図は1988/89ラニーニャ現象(1988年春に発生、1989年春に終息)が最盛期であった1988年12月における海面水温の平年偏差です。日付変更線(経度180度)の東から南米沿岸にかけての赤道沿いで、赤あるいは青の色が濃く、海面水温の平年偏差が大きくなっています。

エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴う太平洋熱帯域の大気と海洋の変動

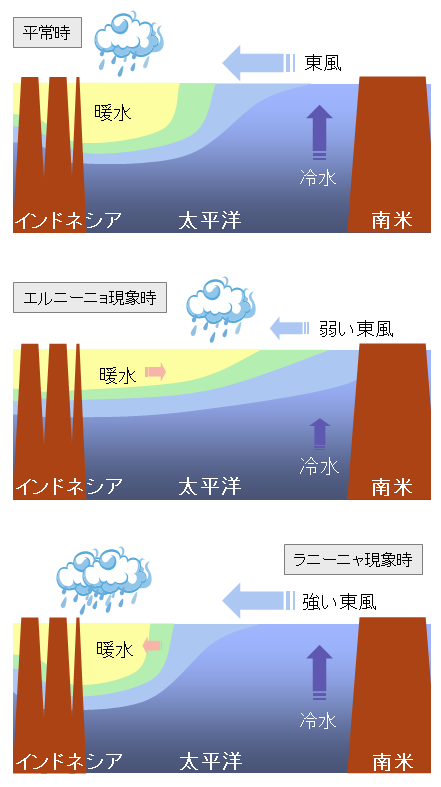

平常時の状態太平洋の熱帯域では、貿易風と呼ばれる東風が常に吹いているため、海面付近の暖かい海水が太平洋の西側に吹き寄せられています(図2上)。西部のインドネシア近海では海面下数百メートルまでの表層に暖かい海水が蓄積し、東部の南米沖では、この東風と地球の自転の効果によって深いところから冷たい海水が海面近くに湧き上っています。このため、海面水温は太平洋赤道域の西部で高く、東部で低くなっています。海面水温の高い太平洋西部では、海面からの蒸発が盛んで、大気中に大量の水蒸気が供給され、上空で積乱雲が盛んに発生します。 エルニーニョ現象時の状態エルニーニョ現象が発生している時には、東風が平常時よりも弱くなり、西部に溜まっていた暖かい海水が東方へ広がるとともに、東部では冷たい水の湧き上りが弱まっています(図2中)。このため、太平洋赤道域の中部から東部では、海面水温が平常時よりも高くなっています。エルニーニョ現象発生時は、積乱雲が盛んに発生する海域が平常時より東へ移ります。 ラニーニャ現象時の状態ラニーニャ現象が発生している時には、東風が平常時よりも強くなり、西部に暖かい海水がより厚く蓄積する一方、東部では冷たい水の湧き上がりが平常時より強くなります(図2下)。このため、太平洋赤道域の中部から東部では、海面水温が平常時よりも低くなっています。ラニーニャ現象発生時は、インドネシア近海の海上では積乱雲がいっそう盛んに発生します。 |  |

| 図2 エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴う 太平洋熱帯域の大気と海洋の変動 |

|---|

コメント