[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

まあ、主旨そのものは私も同感である。

国債の金利と、為替相場の関係が私にはよく分からないのである。アメリカが国債金利を上げ、日本が国債金利を抑えると、なぜ円安になるのだろうか。元記事に書いている「金利」が何の金利なのかもよく分からないので、途中をカットしたわけだ。記事中の「円の利率」って何だよ。円そのものに利率があるのか。利率というのは貸借関係で生じるものだろう。単なる売買関係なら利率は生じないだろう。つまり、為替相場に利率というのは無いと私は思うのだが、それは素人の無知によるものか。

なお、「デフレ禍」という言葉を安易に使うのにも私は反対である。デフレそのものは一般庶民の生活を救ってきたのであり、問題は不景気と庶民の低所得なのである。政府や日銀の政策(特に増税と社会保険費などの増額と派遣社員拡大のための法律)が日本を不景気にし、庶民を低給与に追い込んできた。企業は自己防衛のために商品価格をできるだけ値上げしないようにしてきた。それは「企業の良心的行動」でもあるわけで、それによって庶民生活は何とか保ってきたのである。それを「デフレ禍」という災厄として表現するのはアホだろう。

(以下引用)

日本社会を襲う「危ない円安」 異次元緩和の果てに打つ手なく 金利差でドル買い円売り拍車

https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/23427

2022年4月28日 長周新聞

3月末を境に円相場が暴落し、4月28日には130円台を記録するなど、かつてない円安に見舞われている。2013年の黒田日銀総裁の登場からこの方、アベノミクスとも関わって9年間で550兆円もの国債買い上げを日銀が実施し、インフレ率2%達成を謳って円安誘導をおこなってきた。ところが、市場に途方もないマネーが注がれる一方で、それらは実体経済にはなんら回らず、むしろ二度にわたる消費税増税によって不景気を悪化させたところに円安が襲いかかり、昨今の世界的な原材料費の高騰という局面で物価高が押し寄せている。「危ない円安」「悪い円安」などといわれる今回の円安はなぜ起きているのか、歴史的な経過とともに、その構造を見てみた。

石油や食料など輸入物価が上昇

日銀は4月20日、指定した利回りで国債を無制限に買い入れる「指し値オペ(公開市場操作)」を通知した。同じように3月29~31日に連続実施(4日間で6000億円の10年債を買い入れた。おかげで円相場は125円を突破)して以来のもので、なにがなんでも「金利上昇を抑制する」というメッセージに反応した外国為替市場ではドル買い円売りの動きが強まり、円相場はいっきに130円台まで進むこととなった。

コロナ対策で3度にわたって800兆円をばらまいた米国では、コロナ開けの経済回復ともあいまってインフレ(物価上昇)が起こり、その抑制のためにFRB(米連邦準備制度)は利上げに踏み切った。アメリカの10年物国債の利回りが2・8%なのに対して、日銀が円の利率の上限として示したのは0・25%の買い入れ。それ以上は上げないという意志でもあった。従って、外国為替市場では今後さらに金利を上げようとしている利率の高いドルを買い、安い円を売る流れに拍車がかかった。

この1カ月で進んでいる円安の直接の要因は、黒田日銀の連続指し値オペが引き金を引いた。そのことによって、それまで例えば為替相場が1㌦=100円だった時に、海外で1㌦で買えた品物が125円ないしは129円を出さなければ買えなくなり、それだけ円の価値が下がったことを意味する。それまで100万円で仕入れていた同じ量の食料や原油が、125万~129万円出さなければ仕入れられず、輸入品が割高となる。逆に輸出企業などにとって円安は有利となるが、製造業の空洞化にともなって輸出の勢いが衰えているのも現実だ。

1㌦=130円台に突入した円相場(28日)

これまでの円安誘導では、トヨタをはじめとした輸出企業にとって有利なことから、経団連も円安を求めていた。ただ、輸出が好調だった時期にはそれでもよかったものの、この10~20年来で国内製造業の置かれている状況も様変わりしている。日本の輸出企業は決して好調ではなく、半導体やスマホ、IT関連がそうであるように技術革新からとり残されたり、あるいはハゲタカ外資に食い物にされる過程で技術者を国外企業に流出させるなどして開発力が衰えるなど、日本の製品が世界シェアのなかで競り負けている分野も少なくない。造船、鉄道、鉄鋼など様々な分野で台頭する中国企業に市場を奪われるなどの事例も目立つ。

自動車産業を見ても、生産拠点の海外移転が進み、国内生産はトヨタでおよそ3割、日産やホンダはわずか1割のみで、7~9割が海外生産である。高度成長からこの方、世界から資源・材料を輸入して日本国内の工場で優秀かつ手先が器用といわれたブルーカラーが製品を製造し、自動車その他の工業製品を国外に輸出して貿易黒字を稼いでいた時代はかつてのものとなり、大企業そのものもより安い労働力と市場を追い求めて海外に出て行き、日本社会はとり残されたかのようにデフレがいつまでも放置されている状態である。グローバル化のもとで産業の空洞化が進み、いまや「円安によるメリットはなくなっている」とまでいわれるようになった。

そのなかで食料にせよエネルギーにせよすべてが輸入依存の日本社会で、円安によって輸入品は高くなるという現象が起こっている。日本国内では1999年あたりからデフレの兆候が顕在化し始めたが、20年来の深刻なるデフレ(不景気)によって賃金は上がらないのに物価だけはどんどん上がっていくことで、必然的に生活がピンチに追い込まれようとしているのである。また、デフレ下において消費税を増税して国民生活をより窮乏化させるというバカげた政策を実施したことから、景気回復はむしろ遠のき、国際社会のなかで唯一日本だけが20年来のデフレという異常な経済状況に置かれている。

円安になると輸入物価が上がる構造を小麦で見てみると、1年前の2021年3月に1㌧=273㌦だったのが2022年3月にはコロナ禍やウクライナ情勢による世界的混乱を背景にして1㌧=486㌦に跳ね上がっている。1年前の2021年3月の円ドル相場は1㌦=108円だったので、日本円に換算すると1㌔㌘=29・5円で買うことができたのが、2022年3月末の円相場125円で換算すると、小麦の原材料価格そのものが上昇しているのに加えて為替相場も円安に傾いたため、1㌔㌘=60・7円と2倍に跳ね上がっている。仮に1㌦=108円の状態であれば、1㌔㌘=52・5円で買えるものが、円安によって8・2円コスト高になる関係がわかる。原油も同じで、ここ最近は1バレル当りのドル換算の単価は少し下がってきたものの、円安によって帳消しとなり、輸入コストが割高なことから、それらが電気代などの負担増大につながる趨勢となっている。

ほとんどの輸入価格、コストが上昇し、エネルギー、食料すべてのコストが高くなることによって物価が上がる。社会インフラを維持するためのコストも上がる。好景気にともなって物価上昇するのではなく、こうした原材料が高くなることによって起こる悪いインフレのことをコストプッシュインフレといい、それが日本社会を襲っている。

(中略)

デフレ下に増税の異常 経団連は消費税19%を主張

世界的にはインフレ(物価上昇。貨幣の価値よりも物価が上がった状況)が起きている。一方で日本国内で続いているデフレというのは貨幣の価値よりも物価が下がっている状況のことをいう。日本は長きにわたるデフレで、価格破壊などがくり返されてきた。国民が貧困状況に置かれ、景気はいつまでたってもよくならない状況が続いてきた。安くなければ製品が売れず、100円ショップや中古屋が流行し、洋服ならシマムラ、家具ならニトリ、飲み屋も千ベロ(1000円で酔える)といったように、安さを競ってきたビジネスにもそれはあらわれている。所得が上がらないことによって購買力が落ち込み、安くしなければ買ってもらえないので企業の収益も伸びず、従業員は安い給料しかもらえない――。こうしたデフレスパイラルの状況に陥っている。

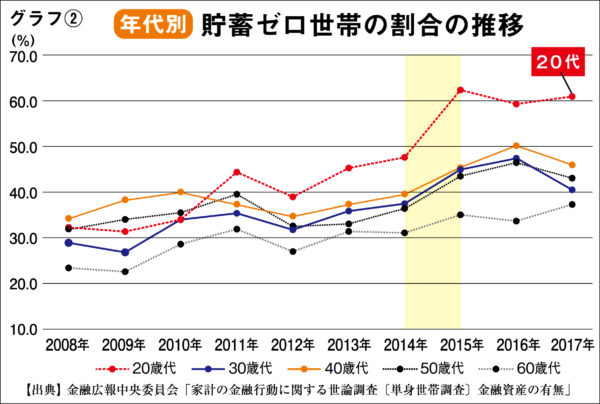

実質賃金も右肩下がりであり、厚労省の調べでは所得の中央値は1995年は545万円だったのが2019年には437万円まで下がった。この25年で所得の中央値は108万円も低下している。さらに2017年の日銀の調査では、「貯蓄ゼロ世帯」が20代では61%、30代で40・4%、50代で43%であり、年を追うごとに増していることがわかる。厚労省の国民生活基礎調査では、国民全体の57・7%、母子世帯の82・7%が生活が苦しいと答えるなどしている。20年以上続くデフレで日本経済が衰退し、消費が失われ、需要も失われ、投資も失われ、国民の窮乏化が深刻なまでに進んでいることを示している。

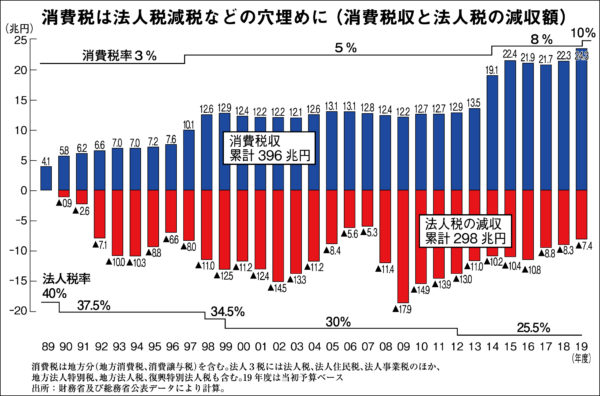

しかし、一方で大企業はずいぶん内部留保をため込んできた。アベノミクスが始まる2012年には304兆円だったものが2020年には466兆円と膨れあがっている。法人税は1990年代に50%近かったものが現在では20%台にまで下げられ、その分を消費税によって穴埋めする形で国民に課税負担が転嫁され、所得税も最高税率が下げられて富裕層は優遇されてきた。1974年には75%ほどだったものが2015年には45%まで下がり、19段階あった税率基準も7段階にまで減らされるなどしてきた。消費税が上がった分、下がったのが所得税と法人税であり、カネ持ちがよりカネ持ちになるように、大企業がよりもうけるために、その負担は国民に転嫁された。

20年来のデフレを考えたとき、この富める者がますます富み、金融資本や大資本にとっての天国が作り出されてきた構造のもとで、一方に貧困状態が蓄積されていることを見ないわけにはいかない。なかでも、消費税の犯罪性について無視することはできない。デフレ下に増税するというバカさ加減もさることながら、何を買うにも一割多く支払わなければならず、消費に重い足かせがついている状況で景気が良くなるわけがないのである。今後はインボイスといってさらに個人事業主にも課税を始めようとしており、こうして徹底的に国民を搾取する構造にメスを入れなければ、デフレ脱却どころか、デフレの錨をつなぐようなものといえる。円安による物価高が問題になっている折りに消費税廃止ならまだしも、「消費税19%」がとり沙汰されるなど、国民をより貧困状態に縛り付ける力が働いているのである。

消費税が1989年に3%課税されるようになってからの消費税収と法人税収の累計を見てみると、263兆円の消費税収に対し、法人税収は192・5兆円も減少している。つまり、消費税収の73%は法人税収の減少分にあてられていたことがわかる。経団連は2025年までに消費税を19%に上げろと主張しており、それこそ夏の参院選後の「黄金の3年間」なる期間に踏み出すとも限らない。20年来のデフレは、その国民に対する収奪の酷さを露骨に反映しているが、大企業天国を謳歌している側はまだまだやる気なのである。

現状の「危ない円安」「悪い円安」のもとで物価高だけが進み、給料が上がらないもとで生活コストの増大に見舞われるなら国民生活は破綻するほかない。エネルギー、食料をはじめ世界的には争奪戦が激化しているなかで、カネを積んでも買えない事態すら想定されているのに、そのなかで円の国際的な地位が低下し、よその国以上に割高な原材料の輸入がよぎなくされる。物価高がどれだけ深刻なものになっていくか現状でははっきりと見通せないものの、国民生活の破綻につながりかねない状況に際して、政府が国民に対する直接補助をおこない、実体経済にカネを回す政策を実行することが求められている。現状の消費税10%を廃止するだけでも1割引生活が保証されるわけで、国民の暮らしを底上げし、負担を軽減させる手っとり早い方策といえる。

コメント