[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

この記事を見つけたのはずいぶん前で、貴重な記事だからいつか転載しようと思っていた。もしかしたら、既に転載したかもしれない。私は、自分の書いた記事すら、翌日には忘れているほど記憶力の弱い人間だから。

「創価学会」は、社会学的に研究する価値のある題材だと思うが、せいぜいが週刊誌ネタとしてしか研究されておらず、それも池田大作の女関係がどうこうというレベルの俗な関心でしか書かれていない。創価学会が日本の社会でなぜこれほどの力を持ちえたか(何しろ、今の自民党の議員数も、創価学会との選挙協力の力が大きいのだから。)を研究することは、たとえばナチスがなぜあれほどの力を持ちえたかを研究するのと同じくらい意義のあることだろうが、ナチスの研究をするとナチスシンパか、と思われて難渋するのと同様、創価学会研究をすると創価シンパか、と思われて苦労するのかもしれない。

だが、社会の重大な現象を「青髭の城の禁断の部屋」状態にしていては、いつまでも青髭の犠牲が止むことはない。創価学会を「青髭」扱いするのは失礼だろうが、実際、この組織は「誘惑者」だと思う。そして学会員は学会の利益を受けながら、その犠牲者でもあると思う。利益を受けている面と、犠牲を被っている面があるわけだ。

私は創価学会にはある程度の存在意義はあったと思う。それは社会の弱者の救済機関としての一面があったということだ。それは物質的な救済と精神的な救済の両面でのものだ。既成宗教とは違い、彼らは「援助を必要としている人」を自分から探し、それに積極的に手を差し伸べた。その意図が、組織拡大と組織の利益に資するためであったにせよ、実際にそれで救済された人々もたくさんいただろう。

これ(創価学会による「援助」)が、公的な福祉制度から抜け落ちた層と既成宗教による救済から抜け落ちた層を掬ってきたのである。もちろん、創価学会による害悪も多々あるだろうし、今や「戦争法案」への協力というとんでもない行動を公明党は行っている。だが、そういう時だからこそ、創価学会の研究をする必要もあるのではないか。

下の記事は筆者自身創価学会員でありながら、実に客観的に、創価学会とは何か、を詳しく掘り下げており、貴重な「論文」だと思う。(ただし、一部に冗談ではないかと思われる記述もあるから、純正な学術論文というわけでもなさそうだ。)

(以下引用)

創価学会と会社―戦後日本の都市にあらわれた「二つのムラ」―

まずはじめにカミングアウトするが、私は創価学会員である。出身大学は創価大学だし、出身高校は関西創価学園だ。べつにゲイを論じる人間がゲイである必要はないし、暴走族の研究者が元ヤンである必要もない。ただ、私は創価学会員である。生まれた時からずっと。たぶんこれからもそうだ。

その上でいうが、さいきんの公明党はおかしい。いやずっと前からおかしいという人も、そもそも創設当初からおかしいという人もいるかもしれない。しかし私にとってはさいきん特におかしい。自民党が右傾化しているのはまだ理解できる。イデオロギー的な背景も、統治構造上の理由もある。でも公明党がそれに付きあう理由はない。安保法制にしろ、生活保護費の減額にしろ、教育行政における首長の権限強化にしろ、これまで公明党が支持してきた政策やイデオロギーとは開きがありすぎる。

このような疑念にたいする一般的な回答は、「公明党は創価学会の出先機関であり、本体である学会と池田大作を守ることができるのなら何でもする団体なのだ」というものだろう。でもこうした説明には何の根拠もない。そこらにあるゴシップ記事と同じ。ほとんど陰謀論である。あとこれは大事な点だが、そうした説明は創価学会員にも響かない。

ただ、創価学会についての語り口がゴシップ的でしかありえなくなってしまったのには、創価学会の側にも十分責任がある。1970年代前半ごろをさかいに、彼らは外部から研究されることに対してまったく非協力的になってしまった。公称827万世帯、政権与党の一角を占める公明党の支持母体でもあるこの巨大組織は現在、日本の学術界にとってほとんどブラックボックス状態となっている。

というわけで本稿では、社会と学会員の双方が「公明党=創価学会という問題」をともに論じるための足場を構築することを目指す。大きすぎるテーマだが、今できなかったら一生出来ないような気がするので、私はこれを目指す。

そのための前提条件として、ひとまずはこれまでになされた創価学会研究の総括を行う必要があるのだが、ただ研究史をまとめなおすだけでは面白くない。というわけで、本稿では一つの論点を設定した。それは「70年代以降、創価学会の信徒数が増えなくなったのはなぜか」である。さっきまでの話と直接関係ないようにみえるかもしれないが、「それまで社会にウケていた創価が70年代以降ウケなくなった理由」を考えることは、70年代に日本がこうむった社会構造の変化を知る上でも重要であろう(というか社会学出身の私にはこれしかできない)。

上記のテーマを導きの糸にしつつ、研究史を辿りなおすことで、内部だけで完結しがちな公明党=創価学会と、外部から罵倒するだけの社会とをつなぐ回路を構築する。現在の公明党のあり方を批判するという目的に鑑みて遠回りにうつるかもしれないが、本稿ではこれを目指した。

第一節、日本の高度成長は創価学会の功徳のおかげだった?

戦争でボロボロになった日本がここまで発展できたんは、創価学会のおかげ。池田先生が一生懸命広宣流布したから、その功徳で日本はお金持ちになったんや。

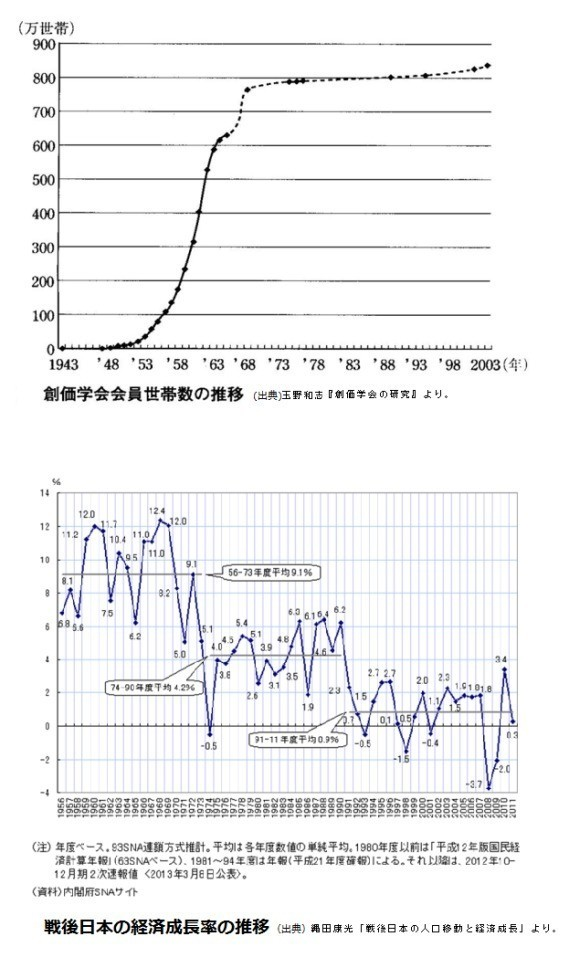

この言葉は私の母のものである。失笑であろう。少なくとも学会員ではない人間にとって、まともに考察するにたえない妄想であることは言を俟たない。しかしここに興味深いデータがある。創価学会の会員数の推移と、日本の経済成長率の推移である(→図1)。

おわかりだろうか。50年代からはじまる急激な成長と、70年代に入ってからの停滞。学会員の増加と日本の経済成長率はピタリと一致するのである。よって私は安倍首相に提言したい、もし日本の経済発展を維持したければもっと創価学会を応援すべきである、高度経済成長は創価学会の折伏の功徳だった、アベノミクス第4の矢は広宣流布の矢以外にない、などという議論を本稿は一切展開しないのでご安心いただきたい。

ここで参照したい論文は社会学者・鈴木広の『都市的世界』である。鈴木は1970年の著作である本書において、56~68年に行われた参議院選挙の公明党の得票の地域的分布や、1962年に福岡市で行われた学会員への面接調査などを元に「宗教運動の発展を支持した客観的法則」を分析した。その結果分かったのは、①当該期間に公明党の得票数が伸びているのは「都市とその周辺」であること、また②、福岡市の学会員の階層的帰属が「零細商業・サービス業の業主・従業員と、零細工場・建設業の工員・単純労働者など」であること、の二点である。上記二つの事実から、鈴木は創価学会を都市下層の宗教集団であるとして結論付けている(鈴木1970:270-276)。

イデオロギーや方法論上の問題もあって一次的資料としてしか言及しえない創価研究書群のなかにあって、二次的資料として参照できる数少ない研究の一つである鈴木の分析は、創価に興味を持つすべてのものが参照すべき、偉大な先達による布石だったといえる。ただ、本論考にとって重要なのは「戦後から1970年にかけて、創価学会が都市下層の住民を大量に吸収することが出来たのかのはなぜか」についての鈴木の見解である。

鈴木が興味を持ったのは、福岡市の学会員における現住地出身者の少なさである。いわく、「現住地に生まれた者はゼロに近く、福岡市生まれを加えて二割に満たない」、また「市外出身者が八割を越え、その大部分は農家出身者である」と。つまり当時の福岡市の学会員を構成した主な集団は「当初においては主に農家(ないし商家)に生まれ育った者で、戦時、戦後の混乱期に階層的地域的に急激な移動を経験した人々」であるということだ(鈴木1970:279-294)。

戦後から70年にかけて創価学会に加入した人たちは都市部の下層に属する人たちが主であり、しかももともと地元に住んでいた人たちではなく他地域から流入してきた元農民が多かった 。地理的かつ社会的な移動によって彼らは基礎的な共同体から切り離された。社会保障も体系化されていない当時の日本にあって、心的なアノミー状態に陥った彼らを吸収したのが創価学会だったのだ。これを鈴木は創価学会発展の移動効果仮説と呼んでいる。

鈴木以降の創価学会研究でもこの移動効果仮説を支持するものがほとんどだ。ただその多くは鈴木の論文を引用してそのまま追認しているにすぎない(たとえば塩原(1976)や西山(1980))。鈴木とは異なるデータセットを用いたうえで上記の主張を支持する研究が二つある。堀(1999)と杉森(1976)だ 。

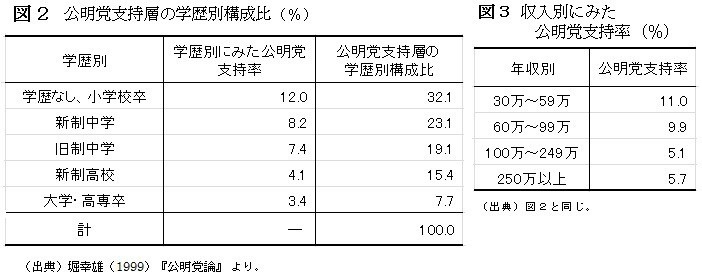

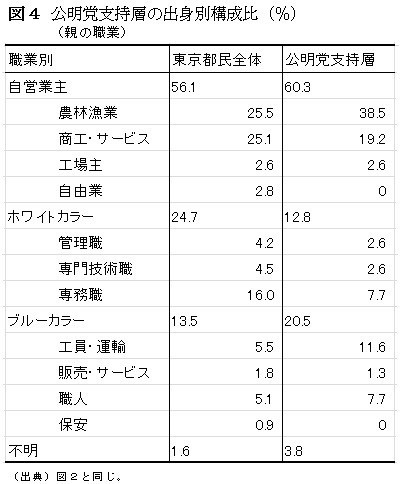

堀は、69年に中央調査所によって東京都全域を対象に行われた公明党支持層の属性分析を紹介している。職業別に見た公明党の支持率は、自営業8.9%、家族従業者5.3%、ホワイトカラー1.7%、ブルーカラー13.7%となっている。学歴については図2を、収入については図3を参照してほしい。収入と学歴に関しては当時の東京都民全体の平均と比べることができないのでなんともいえないが、総じて低職種、低学歴、低収入と考えてよいだろう。出身階層についてはこれも図4をみてほしいが、親が農民であるものが38.5%と断然多い。ホワイトカラー出身者の支持率(12.8%)は都民全体(24.7%)の半分の比率であるのにくらべ、ブルーカラーの支持率(20.5%)と全体(13.5%)の1.5倍に達している。要するに「公明党の支持層は自営業主、ブルーカラー層が多く、しかも低学歴、低職種であり、農村からの離脱者が多い」という調査結果となっている(堀1999:190-191)。

杉森康二は公明党の得票数の地理的分布を検証することで鈴木の移動効果仮説を補完している。67年と69年の衆議院選挙において杉森は、①東京において公明党が圧倒的な支持を得ているのが下町地区であること、②埼玉や千葉などの地方からの流入人口が急速な増加を示した周辺地区において急速な増加を示したこと、の2点を指摘。つまりベットタウン化の進行する60年代の東京近郊では、「都心部から周辺部への人口移動」と「公明党の議席と得票数の増加傾向」に一致が確認できるというわけだ。これを受けて杉森は「戦後の高度経済成長過程における農村部から大都市への急激な人口移動によって、肥大化した都市人口こそ、学会員の最大の組織母体」なのであると結論付けている(杉森1976:113-114)。

まとめよう。高度経済成長期において創価学会に入会した人たち、その多くが戦後の急激な工業化の中で都市やその周辺にやってきた農家出身者だった。基礎的な共同体から切り離された彼らは、地域にも会社にも帰属することが出来なかった。創価学会はそんな彼ら彼女らを吸収した。つまり創価学会の広宣流布が日本の高度成長の原因だった、ではなく、日本の高度成長が創価学会の発展の構造的要因だった、ということになる 。

創価の発展が農村からの都市への人口移動に依存しているのなら、農村から都市への人口移動が停滞したとき創価の発展も止まると推察する必要があるだろう。それを裏付けるデータもある 。地域ごとの創価学会員の増減などの細かい検証は必要だが、ひとまずは移動効果仮説に基づいて議論を進めることは許されると考える 。

第二節、都市に生まれた「新しい村」

と、ここまでの議論を読んで疑問を持った方もいるにちがいない。創価学会の発展の背景には高度成長期における農村から都市への大量の人口流入があったという。それは認めても構わない。しかし、それだけでは創価学会がここまで巨大化した理由の説明にはならないだろう。「存在的不安を抱えた農村出身者」という巨大なマーケットが存在したのは事実であるとして、それを開拓しうるチャンスは他の宗教組織にも平等に与えられていたのではないか。彼ら彼女らはなぜよりにもよって創価学会を選んだのか。他の宗教じゃダメだったのか。競合他社との競争に創価学会が圧倒的な勝利を勝ちえたのはなぜなのか。

この点について突っ込んだ研究は少ないが、目ぼしいものをいくつか箇条書きしてみよう。社会学者のJ.W.ホワイトは①敗戦による規範の喪失、②高度成長の恩恵を受けることができなかった人びとの相対的剥奪感、③優れた指導者の存在、④ほかの選択肢のなさ、の4点を挙げている(ホワイト1971:83-84)。宗教社会学者の西山茂は、邪教あつかいされないだけの体系的な教義や冠婚葬祭の執行組織が存在したことなどを前提として①古い教義の更新、②安定と冒険の提供、③「他者を救うこと」と「自分が幸せになること」を折伏という実践によって統一したこと、④社会統制への柔軟な対応とプラグマティックな組織体質、⑤優れた組織作りと組織運営の能力、の5つをあげている(西山1980:256-266)。社会学者の猪瀬優理は①組織の柔軟性と、②「体制順応主義」と「成果主義」という基本姿勢の2点を挙げ、この基本姿勢に由来する学会員の幸福のビジョンが1960年代前後の高度経済成長期の成功イメージと合致していることを指摘している(猪瀬2011:216)。

このほかにもいくつか研究はあるのだが、上記の3つを含め私はそのほとんどに説得性を感じない。なぜならだれも御本尊様の法力の偉大さを指摘していないからだ!という理由ではもちろんなく、すでに成功した団体をもってきてそれが「リーダーが優れていたからだ」とか「組織が合理的だったからだ」とか「大衆の願望に沿っていたからだ」と説明したところで“何にもならない”からである。コーラが売れたのは市場がコーラを求めていたからだ。アップルが成功したのはジョブズが偉大なリーダーだったからだ。これは何かを説明しているようでいて、実際は何も説明していない。

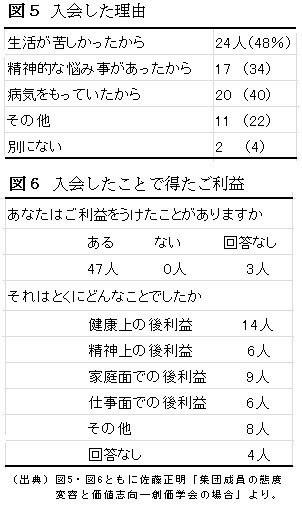

サンプル数の少なさという点に目をつぶれば参考になるのが、佐藤正明の論文「集団成員の態度変容と価値志向―創価学会の場合」である。佐藤は1965年に仙台市の学会員を対象に社会調査を行い、学会員の入会動機づけとして「経済的・肉体的・精神的な悩み」が大きかったことを認めつつ、これと並んで「コミュニケーション的紐帯の欠如」という要因があったことを指摘している。回収できたサンプルの中で有効なもの(50ケース)のうち、戦後になってから仙台に居住したものが29人(60%弱)を占めている。また学会以外に所属集団を持たないものが40%強に達し、その他のものでも町内会やPTAなど慣習的な集団にしか所属していない(佐藤1965:60-64)。つまり創価学会に入会した人間の多くは都会でひとりぼっちのコミュ障だった、というわけだ。鈴木広のいうところの「離村向都型」の人間を学会が多くひきつけていたことが仙台市においても確認できたといえるだろう。

しかしそれ以上に興味深いのは図5と図6である。

これは「入会動機」と「入会したことで得たご利益」を集計した表なのだが、どこかおかしい点に気づかないだろうか。そう、「生活苦」で入会した人間が全体の半数近い24人(48%)にもおよんでいるにも関わらず、信心して得た功徳として「仕事」をあげている人間がなぜか6人(12%)しかいないのである 。その代わりあげられているご利益体験は、「精神上」や「家庭面」といった人間関係的なものに集中している(佐藤1965:66)。つまり素直に解釈すれば<生活は貧乏なままかもしれないが、しかしその貧しさを分かち合えたり相談したりできる仲間ができたのでこれを功徳と考える>という生活態度を想像することが出来よう 。でもこれ、なんだかおかしくないだろうか。まるで財宝をもとめて冒険の旅に出て、結局お宝は見つからなかったけれど、振りかえってみればこの冒険をすることでえた仲間たちとの出会いこそが最高の財宝だった、みたいな少年ジャンプ的欺瞞を感じないだろうか。しかし彼らがその体験を持って信仰を継続している以上、誰がなんと言おうとそれが「ご利益」なのであるし、それが彼らの「信仰理由」なのである。

つまり一般に考えられているような創価学会の現世利益主義は、入会の契機にはなったかもしれないが、信仰の継続理由ではなかったわけだ。地方から都会にやってきた下層民たちは、創価学会の活動をするなかでお金持ちにはならなかったかもしれないけれど、すくなくとも人間的なつながりは取り戻すことができた。上記の調査結果を受けて佐藤は、「共同体秩序の崩壊の中で、大衆化状況が彼らを包み、そして漂うとき、創価学会という社会運動に遭遇することによって、新たな共同体秩序を回復する契機を持つものでないだろうか」と問題を提起している(佐藤1965:62-64)。ようするに、創価学会は都市に流れてきた元農民たちを再包摂する共同体として機能したということになろう。これこそが戦後に学会が発展しえた理由、競争優位であった。これをひとまず「都市にできた新しい村」仮説と呼んでおく。

この新しい村仮説を支持する研究は多い。有名どころとしては、宗教学者の島田裕巳 や前述の杉森 、比較的新しい所ではジュマリ・アラムが同様の主張を行っている。アラムはヴェーバーのカリスマ論をベースに真如苑と創価学会の組織とリーダーシップの在り方を比較した論文で、戦後の創価学会を「崩壊してしまった村落共同体を都会で再現するという機能」をもった宗教団体であったと規定している(アラム1994:166)。真如苑の信者にとって組織とは己の霊的レベルを向上させるための「手段」にすぎなかったのに対し、創価学会員にとって組織はそれ自体で意味があった存在=「目的」なのだという。なぜなら学会の幹部のカリスマは真如苑のそれと違って霊能力に由来しないため、生活のあらゆる事柄にわたって行われるきめ細やかなフォローによってその宗教的習熟度を示すことを要請されるし、一般会員の信頼もそうした日々の助け合いの中で地域ごとに形作られた共同体があるからこそ信仰を継続していくことができたからである(同188-193)。

ただ残念なことは、新しい村仮説は支持する研究者の多さに比べて実証的なデータに乏しいという問題を抱えている。これは稿を変えて論じるが、「データのなさ、ないし信憑性のなさ」という問題は学会研究の抱える一つの鬼門ではあるだろう。ただ本稿が対象としている時期とは多少ずれるのだが、政治学者の松谷満が公明党の支持基盤とその価値意識を研究した論文を参考にすることはできる。松谷は2005年に自らのグループで行った調査をもとに、公明党の支持基盤が大衆文化と人づきあいという側面において特徴的なライフスタイルを持った集団(アーバンヴィレジャーとジモティ)によって主に構成されていることを明らかにした(松谷2007:7-10)。もちろん公明党の支持層が現在にいたる過程で大きく変質したという可能性も否定することはできない。ただ基本的に学会員はいまもむかしも「村的なメンタリティ」を持った集団であると推論することは許されるのではないだろうか。

第三節、戦後もっとも成功した新興宗教としての会社

さて、ここまで創価学会研究の主要なものに触れつつ、戦後から70年に至るまでの創価学会の急激な発展理由を検討してきた。明らかになったのは、①急激な工業化を背景にした農村から都市への人口移動という構造的要因(=移動効果仮説)と、②村落共同体からも企業別組合からも疎外された都市下層の住民たちを再包摂する「新しい村」としての機能(=「新しい村」仮説)、の二つ。さて、それでは次に考えるべきことはなにか。もちろん創価学会の活動が70年以降停滞したのはなぜか、である。

宗教社会学の著作によくみられる説明はこうだ。日本の社会構造は73年の第一次オイルショックを境に工業社会からポスト工業社会へと移行した。経済の焦点が「生産」から「消費」へ移行したように、宗教的ニーズの焦点も「経済的剥奪」から「精神的剥奪」へと移行する。豊かになった世の中で消費に明け暮れる周囲からの疎外を感じた若者たちが、たしかなものや内面的な満足を求めてオカルトやスピリチュアルの要素を色濃くふくんだ宗教へと惹きつけられていく、というわけだ。<現世利益主義的で集団主義的な創価学会(=新宗教)から、神秘主義的で個人主義的なオウム真理教(=新新宗教)へ>。こうした主張は枚挙にいとまがないのだが、ひとまず当該分野のスタンダードたる事典『新宗教事典』の言葉を引用しておこう。

新宗教への入会は時代性を反映し、今日「豊かな社会」の中で、経済的剥奪(貧)による入会者は激減している。(中略)現代の若者の「争」を避けるがゆえの人間関係の希薄さ、生きていることの実感の喪失という精神的剥奪が、彼らを新宗教へと向かわせているととらえることができる(井上順考、孝本貢、対馬路人、中牧弘允、西山茂1994:205-206)。

ひとまず上記のような主張を<新興宗教と社会構造の適合性仮説>と呼んでおこう。命題の形にすれば<発展する新興宗教とは、時代の規範・風潮と適合的な宗教である>となろうか 。創価学会は売れない商品、時代遅れの新宗教になってしまったというわけだ。

だが、私は上記のような想定にもとづいた説明にほとんど説得性を感じない。当世で注目をあつめる宗教団体の特徴を分析することが今という時代の本質を逆照射的に明らかにする、みたいな大澤真幸-見田宗介的なポエム社会学臭のする文章がそもそも嫌いだというのもあるがそれは関係なくて、それ以前に70年代以降の「新新宗教ブーム」または「宗教回帰」言説には統計上の十分な裏付けがなかったという点が重要である(石井研士2007:119-140)。70年代の「宗教回帰」語りのもとになったのはNHK放送の世論調査からなのだが、この調査結果自体、回答者の年齢構成に占める高齢者の割合が多くなったせいではないかという指摘もある。「加齢」と「信仰心」には正の相関がある。つまり日本社会が高齢化したから宗教のことを考える人が増えた、というわけだ。

また本稿にとって重要なのは、公明党の参院選の得票数が74年の636万票(全国区)であったのに対し、2013年では756万票(比例代表区)と増えている点だ。2004年では862万票も入っている。つまり当初のような勢いがなくなっただけで公明党=創価学会は消滅したわけでもなければ衰退したわけでもない。そこそこ健在なのである。ならばすくなくとも数の上では微増しているうえに現在でも数百万人もの会員を有している創価学会を、最盛期においても公称1万人少々のオウム真理教が代替したかのような言説は、やはり控えめにいっても大げさすぎるといわざるを得ないだろう 。

オウム真理教をはじめとする新新宗教は創価学会を代替したわけではないし、創価の停滞を検証するための参照点としても適さない。とするならば70年以後の創価学会の停滞を考察するにあたって比較すべき対象とは何か。立正佼成会か、真如苑か、はたまた共産党か。ちがう。会社である。もう一度言う。創価学会の高度経済成長期における発展とその後の衰退を考察するうえで最もたしかで不可欠な準拠点となるものは、日本の会社である。

何を言ってるのか分からない人もいるかもしれないが、とりあえず話を聞いてほしい。ここで参考になるのは、社会学者の高原基彰が戦後日本史を整理した著作『現代日本の転機』である。高原は本書の中で、すくなくともバブル崩壊期まで続いた戦後日本の自画像を「超安定社会」という言葉で規定し、その内実を「日本的経営」「日本型福祉社会」「自民党型分配システム」という三要素からなるとした。

日本的経営とはいわゆる終身雇用・年功序列・企業別組合からなる日本特有の企業風土のことを指す。衣食住を個人の責任として、現金報酬と職務を交換する「非人格的な」欧米の企業に対し、日本の企業は従業員の生活すべてに責任を負い、能力よりも会社への忠誠心を重視する。このような「人格的で」「家族的な」「ムラ的な」経営手法は封建遺制とも呼ばれ日本の後進性のあらわれともされたが、高度成長の実現の中で次第に日本の優位性の根拠ともされていく(高原2009:98-104)。

日本型福祉社会は日本的経営とセットの理念であり、「『日本的経営』により安定した雇用・収入を確保した家長――つまり正社員の夫――が、専業主婦と、子供のいる核家族を養う収入を家庭に持ち帰ること、そして専業主婦を中心とした家庭が、日々の家事労働、子供の教育、老人介護などの再生産領域の仕事を行うことを期待する社会構想」(同133)のことである。つまり社会の福利は企業と核家族によって賄うというわけだ。

自民党型分配システムとは道路・住宅・用水事業などの公共事業を通じた地方への社会投資のことであり、田中角栄の列島改造論に象徴される。分配の対象は国民ではなく公団や政策金融機関、およびそこから受注する建設業者や大企業からなる(同104-106)。小泉政権時に問題視された「構造改革」とは、この中央と地方の癒着構造のことをいう。

以上が高原の整理である。男が会社で稼ぎ、女は家庭を支える。政府は都市で税金を徴収し、地方にそれをばら撒く。企業と核家族を中心に人々の生活は保障され、帰属感を満たされる。これが戦後日本の自画像としての超安定社会である。第一節と第二節の考察を経てきた我々からすれば、創価学会はそんな超安定社会を下から支える宗教団体として機能してきたということが了解されよう。経済の二重構造(近代的な大企業/伝統的な中小企業)や都市/地方・男性/女性・正規/非正規雇用の格差など、超安定社会の内部には構造的な不平等の存在が指摘されているが 、ブルーカラーや零細自営業者などを主な構成員として発展してきた創価学会は、見事なまでにこの「安定」からこぼれ落ちた人々を都市において吸収した組織であったといえる。

ここに学会員の労働者のほとんどは非組合員であったというホワイトの指摘(ホワイト1971:107)、および、革新政党の支持者のうち組合員は48%でそのほとんどが大企業・官公庁労働者であったという橋本健二の指摘を加えれば(橋本2009:161)、都市社会学者の玉野和志が述べた、本来の労働者階級ともいうべき庶民を組織したのは共産党でも社民党でもなく創価学会であった(玉野2008:169-171)という指摘はなかなかの重要性をもって響くだろう。つまり日本の社会民主主義の基盤となるべき革新陣営は大企業と公務員という相当に恵まれた労働者しか組織することができず、都市の貧困層は創価学会=公明党に、地方の貧農は自民党型分配システムによってその生活を広くカバーされたというわけだ。現在の自公連立政権の盤石さは推して知るべしといったところだろう。

ここまでにおいて第一節と第二節で提示した二つの仮説の内実を多少豊かにすることができたのではないかと思う。急速な工業化のなかにあって大量の都市流民や大規模なスラム街も形成されずにある程度の経済的発展と安定を両立しえたのは、農村から流入してきた大量の人々を企業と創価学会という二つの組織が吸収したことが大きい。<会社と創価、戦後の日本の都市に生まれた「ふたつのムラ」は、日本の高度経済成長期を共に補い合うかのように発展してきた>。

しかし本稿にとってより重要なのは、上記のような企業と核家族を中心とした超安定社会の内容そのものではなく、そうした社会が完成したのは“70年代以降になってから”という高原の指摘の方である。73年の石油危機による不況のなか、賃金抑制を強いられた日本企業の多くは正社員の解雇ではなく配置転換や出向などで対応し、いわゆるメンバーシップ型雇用システムを強化した。インフレと高い失業率に苦しむ西欧諸国に対し、雇用を守りながら物価上昇に対応した日本的経営は「人間尊重の経営」と称賛され、西洋近代を「超克」したとの言説を多く生んだ(同130-132)。労働法制史の大家であるアンドルー・ゴードンもいうように「企業中心社会――企業の利益がその全構成員によって、さらには国民的にも承認されている社会――の全面的な支配は、1970年代に至ってようやく確立した」(ゴードン2012:424)のである。

また、西欧諸国に比べ企業と核家族に過度の負担を強いるような福祉制度に形成されたのは、二度にわたる石油ショックで財政赤字が膨らんだことも大きい。当初は老人医療費無料制度など、社会福祉は国家にも多くの役割を期待されていた。あと知ってのとおり、田中角栄が総理になったのは72年のことである。90万部以上売れた『列島改造論』が出版されたのも同じ72年だ。つまり日本的経営、日本型福祉社会、自民党型分配システム、この三要素が出揃い広く日本を覆っていくのは70年代においてなのである。創価学会の発展の頂点は、日本の超安定社会の完成とちょうどバッティングしたわけだ。

もちろん超安定社会の完成=(創価の潜在的顧客である)貧困層の消滅、ではない。橋本健二も述べているように、75年の時点においても貧困率は零細企業と自営業と農民層でいまだ高い(橋本2009:144-145)。高度成長が社会格差を実際に解消できたか否かではなく、長期の高度成長を経験し、二度の石油ショックの影響も軽微で乗り越えることのできた日本経済への自信=安定が人々の不安をやわらげ宗教団体への加入を後押しすることを止めた、という点が重要であろう。

まとめよう。①70年までの拡大期において学会はそのフロンティアのほとんどを開拓してしまったこと、②産業構造の変化等によって農村から都市への人口流入が鈍化したことで、「存在的不安を抱えた農村出身者」という創価の主要顧客の供給が減少したこと、③ただでさえ縮小してしまった主要顧客を企業と核家族という二つのシステムに吸収され、また吸収されなかったその残余さえ超安定社会というゆるい希望の中で存在的不安を埋め合わされたこと(もしくはいつか埋め合わされると期待することができたこと)。これら三点が、創価学会という社会運動が70年代に至って停滞した主要因であると私は考える。

ようするに、工業社会からポスト工業社会への変化に対応できずに宗教市場においてオウム真理教など新新宗教の後塵を拝した、などではなく、従来創価学会がカバーしていた庶民の生活領域を70年代以降は企業と核家族が覆い尽くしたというのが本稿の主張である。言ってしまえば、創価学会は会社に負けたのだ。裏を返せば会社こそ戦後もっとも成功した新興宗教であるとも言えるかもしれない。

第四節、まとめーこれからの創価学会研究について

以上、主だった創価学会研究に触れながら、戦後日本における創価学会の発展と70年代からの停滞を考察してきた。<急激な工業化を背景にした農村から都市への人口移動がその発展の構造的背景であり、村落共同体からも企業別組合からも疎外された都市下層の住民たちを再包摂する「新しい村」として機能した創価学会だったが、70年代における超安定社会の完成のなかで企業と核家族にその顧客の大部分を奪われた>。一言でまとめればこのようになるだろう。

戦後史における創価学会の来歴を振り返った全体的な印象は、<高度経済成長の中で部分的に生じた軋みや歪みを下から支える社会的アブソーバーとして創価学会は機能した>というものだ。じっさい日本企業の努力主義と創価学会のそれとの類似性・親和性は多くの論者によって指摘されていた 。創価学会は資本主義でも共産主義でもない自分たちの目指す社会のあり方を「第三文明」や「人間革命」と規定してその優位を誇ってきたわけであるが、機能的にはそれはオルタナティブや革命でもなく、ただ当時の日本社会が求めてきたものと同じものを別の回路で供給したというに過ぎないのかもしれないと思う。そして、その役割は決して軽んじられるべきものではない。

さて、それでは今後の創価学会スタディーズはいかなる方向で考察を進めていくべきであろうか。本稿で提示したいくつかの仮説を実証的に検証するという方向ももちろんある。移動効果仮説については地域別に人口の流入状況を調べてそれを学会=公明党の票の増減と照らし合わせればいまよりクリアになると思う。誰かやってくれると私は助かる。

個人的にとくに気にかかるのはやはり玉野の「創価学会は本来の労働者を組織した団体だった」という指摘だ。本稿では輪郭をなぞる程度に触れることしかできなかったが、社会民主主義が日本で育たなかった要因を考察するうえでも、労働者層における創価学会=公明党と革新勢力の支持の内訳を探ったもう少し奥行きのある研究が必要だろう。(テーマとしては「創価学会と戦後日本の社会福祉」または「ソーシャルワークとしての創価学会」となるだろうか。)その際一つの有力なフィールドになるのは「団地」ではないかと考えている。昨年話題になった原武史の『レッドアローとスターハウス』には、団地における共産党と創価学会の交錯に触れた記述もある 。

近年話題になった著作との関連でいえば、濱野智史の『前田敦子はキリストを超えた』もある意味重要だ。もともと本稿は濱野の著作への応答であり、ゼロ年代とテン年代の若者の実存を支える<宗教>がAKBであるというのなら、それ以前に当の役割を果たしていたのは間違いなく創価学会のはずだ、というアイデアから書き始められた。当初の構想とはかなり違う展開になってしまったが、この「人々の実存を支えるものとしての<宗教>」という視点は、ひとびとのつながりが希求される現代においても十分に考察されるべき論点であると思う。

パットナムや山崎亮の『コミュニティデザイン』のヒット以降、宗教研究の分野においても宗教とソーシャル・キャピタルの関係はホットなテーマとなっているようだ(櫻井義秀・浜田陽編(2012)や大谷栄一・藤本頼生(2012)など)。その巨大さに比べ不可解なまでに学術的な蓄積の少ない創価学会だが、功罪含め彼らが都市における共同体として日本の戦後社会に果たした役割はもっともっと探究されるべきだろう。

さて、論じるべきことは多いが、ひとまずこれで本稿を閉じる。創価学会スタディーズの次回作にご期待ください。

【参考文献】

アラム、ジュマリ(1994)「新宗教における『カリスマ的教祖』と『カリスマ的組織』―真如苑と創価学会を比較して」『何のための<宗教>か?―現代宗教の抑圧と自由』青弓社。

石井研士(2007)『データブック 現代日本人の宗教 増補改訂版』新曜社。

大谷栄一・藤本頼生(2012)『地域社会をつくる宗教』明石書店。

井上順考、孝本貢、対馬路人、中牧弘允、西山茂(1994)『【縮刷版】新宗教辞典 本文篇』弘文堂。

ゲーパルト、リゼット(2013)、深沢英隆・飛鳥井雅友訳『現代日本のスピリチュアリティ―文学・思想にみる新霊性文化』岩波書店。ゴードン、アンドルー(2012)『日本労使関係史 1852-2010』岩波書店。

櫻井義秀・浜田陽編(2012)『アジアの宗教とソーシャル・キャピタル』明石書店。

佐藤正明(1966)「集団成員の態度変容と価値志向―創価学会の場合」『社会学研究』第27号、東北大学。

塩原勉(1976)『組織の運動と理論―矛盾媒介過程の社会学』新曜社。

島薗進(2001)『ポストモダンの新宗教―現代日本の精神状況の底流』東京堂出版。

島田裕巳(2004)『創価学会』新潮社。

杉森康二(1976)『研究・創価学会』自由社。

鈴木広(1970)『都市的世界』誠信書房。

高原基彰(2009)『現代日本の転機―「自由」と「安定」のジレンマ』NTT出版。

谷富夫(1994)「創価学会をめぐる人間類型」『聖なるものの持続と変容―社会学的理解を目指して』恒星社厚生閣。

玉野和志(2008)『創価学会の研究』講談社。

東京大学文学部社会学会、東京女子大学文学部社会学科編(1963)『創価学会―現代日本における大衆組織と大衆運動』東京大学文学部社会学科。

中野毅(2010)「民衆宗教としての創価学会-社会層と国家との関係から」『宗教と社会』第16号、「宗教と社会」学会。

縄田康光(2008)「戦後日本の人口移動と経済成長」『経済のプリズム』参議員http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h20pdf/20085420.pdf#search='%E7%B8%84%E7%94%B0%E5%BA%B7%E5%85%89'(2015年6月現在)。

西山茂(1980)「創価学会」『講座日本の民俗宗教5 民俗宗教と社会』弘文堂。

橋本健二(2009)『「格差」の戦後史―階級社会 日本の履歴書』河出書房。

濱野智史(2012)『前田敦子はキリストを超えた―〈宗教〉としてのAKB48』筑摩書房。

ハモンド、フィリップ・マハチェク、デヴィッド(2000)、栗原淑江訳『アメリカの創価学会―適応と転換をめぐる社会学的考察』紀伊國屋書店。

原武史(2012)『レッドアローとスターハウス―もうひとつの戦後思想史』新潮社。

堀幸雄(1999)『公明党論』南窓社。

ホワイト.J.W(1971)、宗教社会学研究会訳『ホワイト調査班の創価学会レポート』雄渾社。

松谷満(2007)「ミリューの政治学―(3)ミリュー政党としての公明党」http://homepage2.nifty.com/chijiken/matsutani2007.pdf#search='%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%85%AC%E6%98%8E%E5%85%9A'(2015年6月現在)。

吉川洋(2012)『高度成長』中央公論新社。

コメント