https://indeep.jp/of-finland/

<転載開始>

economist.com

若者の自死が欧州で最多の国で

最近、世界幸福度ランキングというもので、フィンランドが 7年連続でトップになったという報道を見まして、どのくらい前の話か忘れましたが、テレビの醤油かなんかの CM の、「幸せって何だっけ何だっけ?」みたいなフレーズを思い出しました。

幸せというものは、本来は比較はできない概念のはずです。

それはともかく、その後、米エポックタイムズに「フィンランドは本当に幸せな場所なのだろうか」という記事が寄稿されていまして、書いてあることはそれなりに納得する部分もあり、ご紹介したいと思いました。

そもそも、この世界幸福度ランキングというのは「指数の高さの総合点」でランキングが決まるものなのですが、その中には、一人あたりの GDP の高さとか、どう考えても集団の幸せという概念とは関係ない指数も、いろいろとあります。

そして、「ネガティブな指数はこのランキングでは、ほぼ考慮されていない」ということがあります。

今回ご紹介する記事には、さまざな記事やデータへのリンクがありますが、たとえば、

「フィンランドは、ヨーロッパの中で、若者の自殺率が最も高い国のひとつ」

でもあります。

特に薬物関連死が圧倒的に多い。

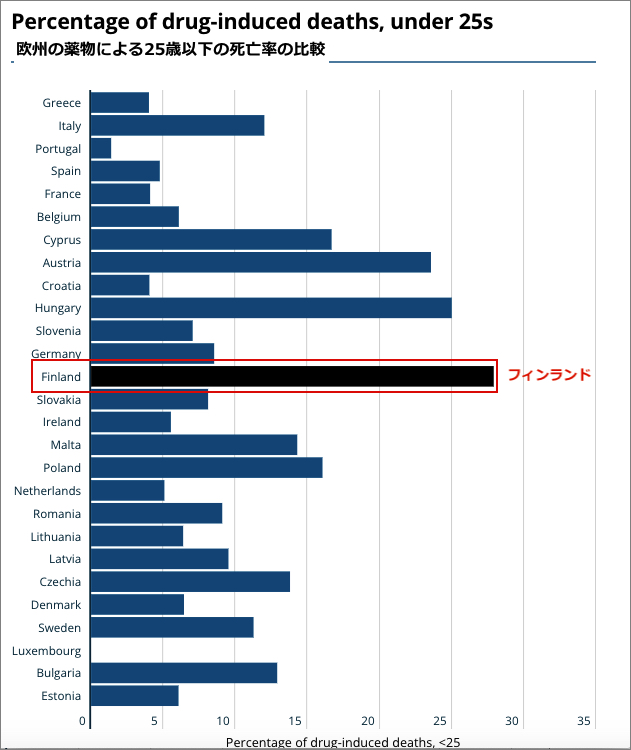

以下は、ヨーロッパでの「薬物関連の若者の死亡率の比較」です。

25歳以下の欧州の薬物関連死亡率

euronews.com

これを取り上げていたユーロニュースの記事の冒頭は以下です。

報道「なぜこれほど多くの若いフィンランド人が薬物乱用で亡くなっているのだろうか」より

フィンランドは、幸福の模範の国として取り上げられることが多い。先進的な医療システム、低い犯罪率、そして豊かな自然の美しさのおかげで、国連はこの国を 5年連続で世界で最も幸福な国に選出した。

しかし、自然にあふれるロマンチックな光景の裏で、フィンランドは増大する問題を抱えている。

フィンランドはヨーロッパで 25歳未満の薬物による死亡者の割合が最も高い国なのだ。

2022年には薬物による死傷者の約 30%が 25歳以下で、フィンランドの薬物使用者は他の EU 諸国より平均 10歳若く死亡している。

過剰摂取の多くは、複数の物質、特にブプレノルフィン(鎮痛剤)、ベンゾジアゼピン、アルコールで発生している。

また、フィンランドは、「若い人たちのうつ病や不安症」が、やはりヨーロッパで最も多い国のひとつです。少し以前の記事ですが、フィンランドの報道では、

「学生の 3人に 1人がうつ病や不安症を患っている」

とあります。

ベンゾジアゼピン系(+アルコール)の過剰摂取での若者の死亡が増える理由もここにありそうです。

結局、「若者たちが精神的な苦痛に苛まれ続けている国」というものが、世界で最も幸せな国だと世界的に判断されるという違和感がものすごいわけです。

子どもと若者が…幸せじゃなくてもいいんです、「子どもと若者が楽しく生きている」という国…まあ、そんな国は次第になくなってきていますが、仮に幸福という概念があるなら、そのあたりにあるのかなあと。

別に私はフィンランドが嫌いなわけではないです(そんな理由ないですし)。しかし、世界はいつでも、

「北欧や、あるいはヨーロッパという方面に、価値観としての人類の幸せが存在する」

と喧伝し続けてきました。

それがちょっと昔から気味が悪くて。

まあ、フィンランドもまた、世界経済フォーラムのお膝元の国ですので、このような「物質に準拠するタイプの幸福」を全人類は目指しなさいというメッセージなのかもしれません。

もちろん、今の日本は幸せな国でないことは確かです。

しかし、そもそも「本来比較できない概念を比較してどうする」という話でもあります。

私自身は、生まれてから「幸福」だと感じたことは一度もないですし、一方で「不幸」だと感じたこともありません。理由は、「幸福という感情がどんなものかわからないから」です。幼児の頃から今にいたるまで一度もそれを理解したことも体感したこともないです。

嬉しいとか愉快だとか、つらいとかいうのはわかりますが、それは幸福でも不幸でもどちらの感覚でもありません。

それにしても、最近のフィンランドは「病気の話ばかり」でして、それでマイナス感覚もさらに強くなっているところでの、「世界で最も幸福な国フィンランド」という響きへの違和感もあったのかもしれません。私から見れば、フィンランドは最もワクチン後の影響が出ている国のひとつです。

もちろん、これはフィンランドが、データを隠蔽せずに公表しているからわかることではあり、そういう正しい公共性は残ってはいるのかもしれません。

日本でもフィンランドのようなことが子どもたちに起きているのだろうか…。仮に永続的な免疫抑制の影響だとすると、子どもたちの未来は?

In Deep 2024年2月11日

2月くらいからの BDW で取り上げたフィンランドの記事でも病気のオンパレードです。

(中略)

若者の異様な自死率、異様なメンタル疾患率、そして原因はともかくとして、小さな子どもたちの異様な病気の増加率などの現実を通り超えて、世界の多くの人たちは、今もなお「フィンランドは世界で最も幸福だ」と考えているのかもしれません。

まあしかし、コロナワクチンの時代を経由した現代の人類の多くは、今後幸せというものと日々遠ざかっていくのかもしれないとも思います。

エポックタイムズへの寄稿文をご紹介します。

フィンランドは本当に幸せな場所なのだろうか

Is Finland Really Such a Happy Place?

Epoch Times 2024/03/24

フィンランドには祝福される理由がたくさんあるようだ。最新の年次世界幸福度報告書によると、フィンランドは、NATO の新しい加盟国であることに加えて、世界で最も幸福な国でもある。

フィンランドは非常に幸せな場所のようだ。2018年以来毎年、世界で最も幸せな国に選ばれ続けている。しかし、派手な見出しの裏には、かなり矛盾した不穏な真実が数多く横たわっている。

まず、フィンランドは自殺率が高い。具体的には、若年層の自殺率の高さだ。欧州 44カ国の中で、薬物の過剰摂取による 25歳以下の死亡者の割合が最も高いのがこの国だ。

2022 年には、薬物による死傷者の約 30% が25歳以下だった。平均すると、フィンランドの薬物使用者は他の EU諸国の使用者よりも 10歳若くして死亡している。

うつ病や不安症に悩むフィンランド人も増えている。フィンランドは世界で最も抗うつ薬の消費率が高い国の一つだ。

この国が毎年 4か月間暗闇に覆われ(極夜のこと)、日光不足が精神的健康状態の悪化と強く相関していることを考えると、これほど多くのフィンランド人が深刻な精神的健康上の問題のために抗うつ薬の服用に苦しんでいるのも不思議ではない。

しかし、ここで疑問が生じる。どうしてフィンランドが幸せな場所だと考えられるのだろうか。ましてや世界で最も幸せな国だと。

幸福とは感情であり、私たちが毎日持つさまざまな感情のうちの 1つだ。消化不良や膨満感のように、それは現れたり消えたりするものだ。実際、平均的な人間は 24時間ごとに 400以上の感情的な経験をする。

繰り返しになるが、一般的な考えに反して、世界幸福度報告書は実際に幸福度を測定するものではない。どうしてそうなるのだろうか。

幸福は、あらゆる感情と同様、ある瞬間には存在はするが、次の瞬間には消えてしまう。その代わりに、国連持続可能な開発ソリューションネットワークの委託を受けたこの報告書は、150カ国以上の国民から得た世界規模の調査データを分析している。過去 3年間(この場合は 2021年から 2023年)の人生評価に基づいて、各国は「幸福度」でランク付けされる。

実際に測定されるのは「満足」に近いものだ。ノーベル賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマン氏が指摘したように、幸福と満足の違いは意味論をはるかに超えている。

幸福は一時的な経験に似ており、自然に発生する。地元のスターバックスで何ヶ月も会っていなかった親しい友人に会い、すぐに幸せな気持ちになる。しかし、その友人が去ってしまうと、その幸福は、たとえば悲しみなどの別の感情に取って代わられる可能性がある。

一方、満足はより永続的な心の状態だ。それは感情ではない。それは、はるかに強固で安定したものであり、何週間も、何日も、何か月も、何年もかけて築き上げられる継続的な感覚だ。

ギリシャ人はこのことをよく知っていた。ギリシャの哲学者たちは、長期的な満足の追求をユーダイモニアと呼び、即時の満足の一形態であるヘドニアとは区別した。

ここでフィンランドの人々の話に戻る。平均的なフィンランド人にとって、人生は良いものだ。それは単に彼らの期待が現実的だからだ。

対照的に、米国は 2012年以来初めて、幸福度上位 20か国の中にランクインしなくなったが、米国は非現実的な期待が蔓延する国だ。

これは何年もの間そうだったと私たちは言われている。幸福を台座の上に置くことは、まったく反対の悲しみの感情、完全に正常な人間の感情を病理学化することだ。

米国(およびその他)では、さまざまな著者たちが私たちに自分を幸せだと考えるよう勧める本を販売し、多くの影響力のある講演者が幸福な生活の可能性について大衆に講義するなど、多くの人々が幸福の喧騒から恩恵を受けてきた。

それは理にかなっている。幸せになりたくない人がいるだろうか? 幸せは素晴らしい感覚だ。それにも関わらず、私たちはより満足のいく生活を送る方法を見つけ、蔓延する不満の感情と闘う方法を見つけることに真剣になるべきだ。

重要なのは、世界幸福度報告書には欠陥があるということだ。

疑問がある場合は、真に良い人生の中核となる要素を探求することに人生の何年も捧げてきた学者、ダニエル・ベンジャミン博士に聞いてほしい。

UCLA の行動経済学と遺伝経済学の教授である同氏は、世界幸福度報告書が一人当たりの GDP を測定しているという問題点を強調しており、これは経済発展の重要な指標であるが、全体的な福祉の尺度としては非常に不十分だ。

つまり、一人当たりの GDP の向上は過剰な消費と生産と密接に関係しており、社会のごく一部にしか恩恵を与えない一方で、私たちの余暇時間を奪い、環境に悪影響を及ぼす。

残念なことに、このアプローチのもとでは、戦争や自然災害は好ましい出来事とみなされる可能性があると彼は指摘する。一人当たりの GDP が高いからといって、個人が満足のいく生活を送ることは保証されないが、それでも世界幸福度報告書には必ず含まれている。

さらに、ベンジャミン氏と彼の同僚は、幸福の研究で使用される一般的な調査の質問は、研究者と回答者の両方による誤解を招くことが多く、そのためデータの収集と表現に影響を与えることを示した。

同氏は、調査の質問の表現を少し調整することで、経済学者と参加者が議論されているテーマについての理解をよりよく一致させることができると示唆している。しかし、ベンジャミン氏は、これは政策決定に影響を与える国際福祉の包括的な尺度を作成するための長いプロセスの始まりに過ぎないと強調する。

同氏は、幸福のさまざまな側面を網羅する指標の開発を提唱している。言い換えれば、幸福に関する現在の頼りになるレポートとは根本的に異なるものの開発を意味する。

100話

100話 88話

88話

(『葬送のフリーレン』第117話 山田鐘人・アベツカサ / 小学館)

(『葬送のフリーレン』第117話 山田鐘人・アベツカサ / 小学館)