×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

この記事、「ジョブ型」をいい事のように書いているが、要するに、採用段階でその職務の「評価レベル」が決まっているわけで、当然、給与レベルはそれに応じたものになるだろう。つまり、高卒レベル、あるいは中卒レベルと評価される職務で採用されたら一生同じ給与レベルになると推定できる。まあ、これは「転職流動性が高い社会」を想定しており、「非正規職員がほとんど」という社会が目の前にあるわけだろう。特殊技能や縁故の無い者はマクドナルドやアマゾンの倉庫で働くしかない、アメリカ型社会は目の前だ。小泉改革による日本社会の破壊をさらに推し進めるわけである。

(以下引用)

あらかじめ仕事の内容や賃金を決める「ジョブ型雇用」が大企業を中心に広がっています。どんな仕事にも対応する「総合職採用」や、年齢が上がるにつれて給料が増える「年功序列型賃金」からの大転換です。新卒採用の募集でも、ジョブ型雇用に近い「職種別採用」に切り替える企業が増えています。政府もジョブ型雇用について検討しており、仕事内容や勤務地、労働時間などを限定した「多様な正社員」などを盛り込んだ労働基準法の改正を目指しています。みなさんが直面している採用だけでなく、入社後の働き方を左右する大きなテーマです。これからの就活では、「ジョブ型」についてきちんと理解しているかどうかで、仕事選び、会社選びに大きな差が出かねません。分かりやすく説明します。(編集長・木之本敬介)

(写真は、人事制度についてオンラインで説明する富士通の平松浩樹執行役員常務)

富士通は3月28日の記者会見で新しい人事制度について説明しました。同社は2020年度から国内の幹部社員約1万5000人を対象にジョブ型を導入。職務を重要度などに応じて格付けし、給料にも反映しています。この仕組みを全社員に広げようと労働組合と協議していて、合意すれば4月中にも始めます。デジタル技術を使った業務変革サービスに力を入れていて、最新技術に詳しい人材を採用し活躍してもらうには、入社年次でポストが決まるような「メンバーシップ型」といわれる日本型雇用の見直しが必要だといいます。会見では「すべての社員が魅力的な仕事に挑戦でき、常に学び成長できる」と利点を訴えました。

KDDIも、管理職や新卒採用者らには昨春までに始めていた独自の人事制度をこの4月から全社員に導入します。法人営業やデータサイエンティストなど30職種について、仕事内容や必要な技能を明示。昇格や人材登用を柔軟にしようとしています。

ほかにも、日立製作所、ソニーグループ、資生堂、三菱ケミカル、SOMPOホールディングス、三井住友海上など、大手企業が続々と導入しています。新型コロナでテレワークが普及したことも後押ししています。ジョブ型にすると在宅勤務でも仕事の管理がしやすいからです。

(写真は、KDDIのロゴ)

日本独特の制度といわれるメンバーシップ型は「人ありき」の採用・雇用制度です。会社に合う人を採用し入社後に適性を判断して仕事を割り当て、研修や教育で社員を育てます。日本の就職の実態は「就社」だといわれるのはこのためです。「ジョブローテーション」という仕組みで一定期間での異動を繰り返し、あえて様々な職種を経験させて育てる会社も多くあります。

これに対し、欧米型のジョブ型は「職務(ジョブ)」ありきで、採用ではその仕事をできる人を募集します。まさに「就職」ですね。求められるのは「即戦力」で、専門スキル重視の「即戦力」採用です。日本でも、専門性の高い技術系ではジョブ型採用が行われてきました。文系では、業務内容に直結することを学んできたか、長期インターンシップ(就業体験)や実際の勤務経験がある人が対象なので、中途採用が中心です。派遣社員、契約社員などの非正社員は、あらかじめ決められた仕事をするのでジョブ型に近いといえます。

日本では長く、「終身雇用」「年功序列」「新卒一括採用」の3点セットによる独特の雇用システムが続いてきました。ところが、グローバル化や急速なデジタル化に対応するには、メンバーシップ型の新卒一括採用だけでは国際競争に勝てなくなってきました。そこで、多くの企業が中途採用を増やしたり、新卒にもジョブ型採用を取り入れたりし始めたわけです。とくに、AI(人工知能)人材、データサイエンティスト、高度な専門性を持つエンジニア、フィンテック人材、商品開発・マーケティング人材などで人材獲得競争が激しくなっています。

経団連と大学の間では、メンバーシップ型とジョブ型を組み合わせた新たな雇用システムについて協議が続いています。政府もジョブ型雇用のあり方を検討。厚生労働省の「多様化する労働契約のルールに関する検討会」は3月30日、採用時に将来の勤務地や仕事内容を明示する義務を盛り込んだ報告書をまとめました。日本流のジョブ型が模索されています。

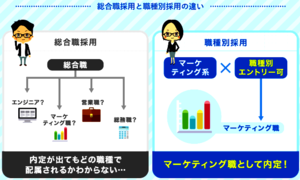

欧米のジョブ型雇用では、職務内容や責任範囲を明確にしたジョブ・ディスクリプション(職務記述書)を定めるのが一般的です。日本の新卒採用ではそこまでやっている企業はほとんどありませんが、これに近い「職種別採用」を導入する企業は増えています。入社直後の「初期配属は確約」というケースも多くあります。学生からはおおむね好評で、企業からも「ミスマッチが減った」という声が聞かれます。最近の「人事のホンネ」から、職種別採用について語っている企業をいくつか紹介します。興味のある会社のインタビュー記事に目を通してみてください。

【2023シーズン】

●ブリヂストン ●日本生命 ●住友林業 ●ミツカングループ

【2022シーズン】

●KDDI ●Honda ●富士通

(以下引用)

あらかじめ仕事の内容や賃金を決める「ジョブ型雇用」が大企業を中心に広がっています。どんな仕事にも対応する「総合職採用」や、年齢が上がるにつれて給料が増える「年功序列型賃金」からの大転換です。新卒採用の募集でも、ジョブ型雇用に近い「職種別採用」に切り替える企業が増えています。政府もジョブ型雇用について検討しており、仕事内容や勤務地、労働時間などを限定した「多様な正社員」などを盛り込んだ労働基準法の改正を目指しています。みなさんが直面している採用だけでなく、入社後の働き方を左右する大きなテーマです。これからの就活では、「ジョブ型」についてきちんと理解しているかどうかで、仕事選び、会社選びに大きな差が出かねません。分かりやすく説明します。(編集長・木之本敬介)

(写真は、人事制度についてオンラインで説明する富士通の平松浩樹執行役員常務)

日立、ソニー、資生堂、SOMPOも…

富士通は3月28日の記者会見で新しい人事制度について説明しました。同社は2020年度から国内の幹部社員約1万5000人を対象にジョブ型を導入。職務を重要度などに応じて格付けし、給料にも反映しています。この仕組みを全社員に広げようと労働組合と協議していて、合意すれば4月中にも始めます。デジタル技術を使った業務変革サービスに力を入れていて、最新技術に詳しい人材を採用し活躍してもらうには、入社年次でポストが決まるような「メンバーシップ型」といわれる日本型雇用の見直しが必要だといいます。会見では「すべての社員が魅力的な仕事に挑戦でき、常に学び成長できる」と利点を訴えました。

KDDIも、管理職や新卒採用者らには昨春までに始めていた独自の人事制度をこの4月から全社員に導入します。法人営業やデータサイエンティストなど30職種について、仕事内容や必要な技能を明示。昇格や人材登用を柔軟にしようとしています。

ほかにも、日立製作所、ソニーグループ、資生堂、三菱ケミカル、SOMPOホールディングス、三井住友海上など、大手企業が続々と導入しています。新型コロナでテレワークが普及したことも後押ししています。ジョブ型にすると在宅勤務でも仕事の管理がしやすいからです。

(写真は、KDDIのロゴ)

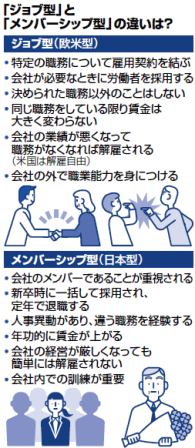

「ジョブ型」と「メンバーシップ型」

日本独特の制度といわれるメンバーシップ型は「人ありき」の採用・雇用制度です。会社に合う人を採用し入社後に適性を判断して仕事を割り当て、研修や教育で社員を育てます。日本の就職の実態は「就社」だといわれるのはこのためです。「ジョブローテーション」という仕組みで一定期間での異動を繰り返し、あえて様々な職種を経験させて育てる会社も多くあります。

これに対し、欧米型のジョブ型は「職務(ジョブ)」ありきで、採用ではその仕事をできる人を募集します。まさに「就職」ですね。求められるのは「即戦力」で、専門スキル重視の「即戦力」採用です。日本でも、専門性の高い技術系ではジョブ型採用が行われてきました。文系では、業務内容に直結することを学んできたか、長期インターンシップ(就業体験)や実際の勤務経験がある人が対象なので、中途採用が中心です。派遣社員、契約社員などの非正社員は、あらかじめ決められた仕事をするのでジョブ型に近いといえます。

日本的雇用の3点セット

日本では長く、「終身雇用」「年功序列」「新卒一括採用」の3点セットによる独特の雇用システムが続いてきました。ところが、グローバル化や急速なデジタル化に対応するには、メンバーシップ型の新卒一括採用だけでは国際競争に勝てなくなってきました。そこで、多くの企業が中途採用を増やしたり、新卒にもジョブ型採用を取り入れたりし始めたわけです。とくに、AI(人工知能)人材、データサイエンティスト、高度な専門性を持つエンジニア、フィンテック人材、商品開発・マーケティング人材などで人材獲得競争が激しくなっています。

経団連と大学の間では、メンバーシップ型とジョブ型を組み合わせた新たな雇用システムについて協議が続いています。政府もジョブ型雇用のあり方を検討。厚生労働省の「多様化する労働契約のルールに関する検討会」は3月30日、採用時に将来の勤務地や仕事内容を明示する義務を盛り込んだ報告書をまとめました。日本流のジョブ型が模索されています。

人事のホンネで見てみよう

欧米のジョブ型雇用では、職務内容や責任範囲を明確にしたジョブ・ディスクリプション(職務記述書)を定めるのが一般的です。日本の新卒採用ではそこまでやっている企業はほとんどありませんが、これに近い「職種別採用」を導入する企業は増えています。入社直後の「初期配属は確約」というケースも多くあります。学生からはおおむね好評で、企業からも「ミスマッチが減った」という声が聞かれます。最近の「人事のホンネ」から、職種別採用について語っている企業をいくつか紹介します。興味のある会社のインタビュー記事に目を通してみてください。

【2023シーズン】

●ブリヂストン ●日本生命 ●住友林業 ●ミツカングループ

【2022シーズン】

●KDDI ●Honda ●富士通

就活生はどう対応すればいい?

では、就活生のみなさんは、ジョブ型や職種別の採用にどう対応したらよいのでしょう。自分の強みをいかせて、ミスマッチも防げる仕組みです。「どうしてもこの仕事をやりたい」と方向が定まっている人は、職種別採用の会社を業界をまたいでエントリーしてもよいと思います。インターンや仕事研究セミナーなどの説明会に積極的に参加して、ぜひチャレンジしてみてください。OB・OG訪問はとくに効果的です。総合職採用の会社でも希望職種は必ず聞かれます。最終的に「何でもやります」と熱意をアピールするのは悪くないのですが、「企業研究不足でやりたいことが分からないんだな」と思われたらまず通りません。どんな仕事があるのかしっかり調べ、「できればこれをやりたい」と答えられるようにしておきましょう。ただ、本当に向いている仕事かどうかは実際に働いてみないと分からないのも事実です。特定の職種にこだわりすぎず、柔軟に考えることも大切ですよ。

PR

コメント