戦後77年目の今年、ウクライナ戦争の勃発とそれをめぐる国際世論は、東西冷戦終結から30年、さらに第二次世界大戦から今日までの歴史的総括を促している。戦勝国として戦後世界に君臨し、「自由と民主主義」を掲げて他国に干渉してきた米国の一極支配が行き詰まりを迎えるなかで、戦後社会を多角的に問い直す世論は高まらざるを得ない。とりわけ日本においてはウクライナと同じ緩衝国家として米中戦争の矢面に立たされる危険性が現実味を帯び、320万人が犠牲となった第二次大戦の経験を継承することの重要性が増している。そのなかで今年、オーストラリア人監督が東京大空襲を題材に製作したドキュメンタリー映画『ペーパーシティ』が公開され、本紙にもDVDが届けられた。映画の感想とともに、改めて東京大空襲が何であったのか、そして新たな戦争に立ち向かう課題について記者たちで論議した。

米占領政策による記憶抹殺に抗い

A 監督のエイドリアン・フランシス氏(47歳)はオーストラリア人で、15年前にオーストラリアのメルボルンから東京に生活の拠点を移し、この映画の製作に着手したという。同氏は「日本とオーストラリアは第二次世界大戦で敵同士だったため、学校などで同盟国の話は聞いていたが、日本がどのような被害にあったかはほとんど教えられてこなかった。エロール・モリス監督のドキュメンタリー映画『フォッグ・オブ・ウォー マクナマラ元米国防長官の告白』を観て、東京都民にもたらされた事実、そして東京の4分の1が瞬く間に葬り去られた攻撃のひどさを知り言葉を失った」という。

さらに「歴史上もっとも破壊的な空襲であったにもかかわらず、東京の街にはその跡がほとんど残されていない」「ドイツを旅したときには、ホロコースト記念碑を訪れ、過去を知ろうとする若者たちに出会い、広島では平和記念資料館を訪れ、原爆によって街がどのように変わっていったのか知ることができた。ニューヨークにも9・11テロ事件の記念碑があり、世界中の人々が訪れ、過去の出来事を知り、学び、犠牲になられた方への敬意を払う場となっている。しかし東京にはそのような場がない。私はこの違いが生まれた理由を知りたいと思った」と着想の起点をのべている。

この映画は、なぜ東京大空襲は一夜にして10万人もの人々が焼き殺されたにもかかわらず、公的な慰霊碑も資料館もなく、ただ忘却の彼方に追いやられているのか――という疑問を、体験者たちの視点から解き明かそうとしたものだ。

当然といえば当然の疑問だが、あれから77年を経た今、海外の文化人がそこに着目するというのは珍しいし、戦勝国側の視点が定説化してきた第二次大戦を今一度問い直そうという今日的意義がある。2年前から製作費をクラウドファンディングで募り、ようやく今年試写会がおこなわれた。

東京大空襲によって道路に山積みとなった焼死体(1945年3月、浅草花川戸)

焼け出された人々は家財を抱えて縁故先を訪ね歩いた(1945年3月、浅草)

B 「ペーパーシティ」とは文字通り、木造建物が多く、まるで紙のように焼き払われた東京の街を形容したものだ。映画は、戦争末期の1945年、軽やかな音楽とともに東京上空に飛来した米軍爆撃機B29が大量の焼夷弾を投下する映像から始まる。

一滴の墨が和紙にじわじわと広がっていく様と、焼夷弾によってみるみる燃え広がり、灰燼と化した東京の街を重ね、「1500㌧もの焼夷弾の投下によって、街には火炎旋風が引き起こされた。紙と木でつくられた街に」「一夜にして、街の4分の1が焼かれ、推定10万人が殺された。犠牲者の大多数は民間人であった」とテロップが浮かび上がる。この焼夷弾は水では消えない特殊な油脂を周囲にまき散らして爆発的な火災を起こすもので、木造の日本家屋を効率よく焼き払うために特別に開発されたものだ。

映画では、戦後70年の節目を前後して、東京大空襲の犠牲者を慰霊する慰霊碑の建立や空襲被害者への補償を求めて国に対して働きかけをおこなう「東京空襲犠牲者遺族会」の遺族たちによる運動、また国や東京都が空襲犠牲者の調査や慰霊をおこなわないまま放置するなかで、みずから犠牲者の調査をおこない、慰霊碑を建てて後世に残そうとする東京下町の遺族たちのとりくみに密着し、淡々と記録している。

解説やナレーションはなく、空襲体験者へのインタビューで構成されており、体験者の一つ一つの言葉には重みがある。

「市街地の大半は全部灰になった。(米軍は焼夷弾を)深川に落とし、城東に落とし、そして今度は浅草に落とした。(3月10日の)午前0時15分に空襲警報のサイレンが鳴った。僕はお袋に起こされて雨戸を開けたら、もう表は真っ赤。30分しないうちに、私たちのうちの前は避難民で大変な騒ぎだ。どっちに行ったって火の壁にぶつかることはわかっているから交錯している。お母さんは子どもの名前を呼び、子どもは“母ちゃん、母ちゃん”と泣き叫んでいる。攻撃目標は軍需工場や軍事基地ではなく、労働者の居住地と労働者や一般人がいる繁華街だ。野蛮極まりない爆撃だ。日本が仕掛けた戦争だといわれるが、そんなことは当時の民間人は知らない。事実は事実として訴えようと思っている」(男性)

「軍需工場がなく、危ないということはなかったから、この町会(江東区森下5丁目)では強制疎開はなかった。だから焼けるときは全部丸焼けだ。裸一貫になって、家がなくなる、仕事がなくなる、土地がなくなる。衣食住みんな空襲で持って行かれたから、ずいぶん苦労した。乞食同然だった」(男性)

「錦糸公園では、空襲の火が燃えている最中に軍がトラックで遺体を運んできて、山のように積み上げられた。そこに深さ2・4㍍の穴を掘り、名前のわからない遺体を投げ込んでいった。その数1万3000体。戦後、掘り返して荼毘(だび)に付し(火葬して)慰霊堂に運んだ。だからいまは跡形もない。教えてないから、誰も知らない。わたしたちが宣伝しているだけだ」(男性)

穴に遺体を埋めた隅田公園の仮埋葬地(1945年3月19日、東京都墨田区)

「(東京都慰霊堂に)初めて安倍総理が来て“70年たっても、われわれはこの事実は忘れない。冥福を祈る”と話したというが、嘘付けと思うんですよ。だって日本は犠牲者の数も名前も全然調べていない。追跡調査もやっていないんですから」(男性)

「沖縄の平和の礎のような慰霊碑を建てて、一人一人名前を刻んでもらえば、そこへ行って拝むこともできる。そういうものを建ててもらいたい。戦災によって孤児になった者、身内を亡くした者、身体障害者になった者はなんの補償もなくとり残された」(女性)

「東京大空襲で両親と叔父一家5人の7人を殺された。たくさんの署名を集めているが、それに賛成する政治家を増やさなければ国会は通らない。法令化もされない。東京にはお墓もなければ、資料館もない。ただ震災記念堂の後ろの大きな甕にお骨が収めてあるだけだ。ぜひ謝罪と補償をしてほしい」(女性)

「亡くなった方を、お墓を大切にするということは人間のつとめじゃないんですか」(男性)

空襲によって家を焼き払われ、目の前で肉親を焼き殺された遺族たちにとっては、夏に打ちあげられる花火さえも、あの日雨のように降り注いだ焼夷弾と重なる。たくさんの橋がかかる隅田川では川面を埋め尽くすほど累々と浮かぶ遺体、炎の中で助けを求めた人々の声が蘇り、子どもたちが楽しく遊ぶ公園も山のように積まれた遺体を埋めた記憶と切り離して見ることができない。

「国のため」といわれ、滅私奉公の精神で国策に協力させられた挙げ句、米軍から虫ケラのように焼き殺され、焼け跡のなかにとり残された人々。その経験の継承も国家的な慰霊もされないのなら、あの死は一体何であったのか……という、拭うことのできない遺族たちの怒りが渦巻いている。それは、広島・長崎の原爆投下、沖縄戦、全国の都市空襲、また大陸や南方の戦地に送られた兵士たちなど、すべての戦争体験者たちにとって共通した思いだ。

A この映画でもその一端を追っているが、東京大空襲の遺族たちが国に慰霊碑建立や犠牲者への補償を求める30万人分もの署名を提出したり、訴訟を提起するも、国も裁判所もそれをことごとくはね付けてきた。なぜ日本政府は、自国の戦争犠牲者の当然の願いに耳を貸さず、これほどにも軽く扱うのか? という疑問が最後まで突きつけられる。さまざまな制約があるためか、映画ではそこまで触れていないが、私たちが東京でおこなった取材では、戦後のGHQによる占領政策が現在に至るまで続いているんだと口々に語られていた。米軍の対日占領のうえで重要拠点が集中する首都・東京では、反米感情を抑えつけるため、戦争の記憶の抹殺が徹底的におこなわれてきたし、日本政府がこれほど頑なに無視を続けるのには、そのようなアメリカへの忖度が背後にあるからだ。

現在も続く占領軍方針 「戦争忘れさせよ」

C 戦後70年を迎えた2015年、国会で安保法制の審議がおこなわれている最中、東京大空襲の中心的な被災地となった墨田区や江東区などで、原爆と戦争展パネルの展示をしながら東京大空襲の体験者に取材をおこなった。

この映画でもとりあげている東京都江東区森下5丁目の町内会では、当時の町内会長が「わが町内は一軒残らず焼失し、また全滅した家庭も多く、町のほとんどの人が亡くなってしまった。それを調べ出し、その霊を供養するのが同じ町に住んで生き残った私たちの務めだ」と呼びかけ、焼け残った資料をもとに町内犠牲者を割り出して過去帳にまとめ、その800名におよぶ犠牲者を弔うため「八百霊(やおたま)地蔵尊」と名付けた地蔵堂を建立した。2015年3月、その過去帳に記された犠牲者の名前を刻んだ墓誌を建立している。

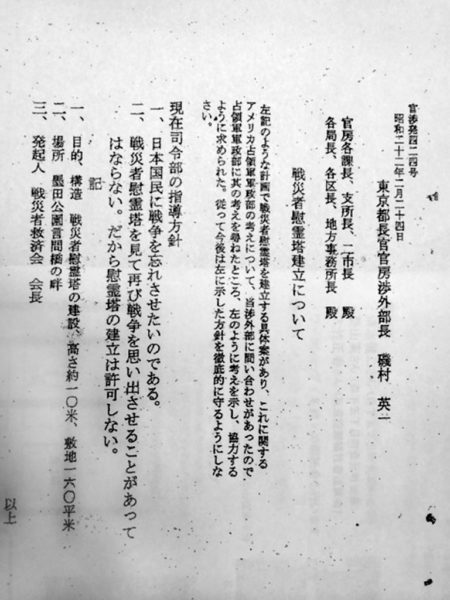

町会関係者からは、「建立の過程では、一晩で一家12人が全滅の家があることもわかった。東京大空襲は10万人以上もの犠牲者を出したにも関わらず、これまで国は何の慰霊もせず公に供養塔を建てることをしなかった。都内各所にある小さな碑はすべて町内会単位で自主的に建てられたもので、毎年の法要、清掃なども地域住民でおこなわれている。慰霊碑は広島などに比べて少なすぎる」と語られ、1947(昭和22)年に磯村英一・東京都長官官房渉外部長が出した行政文書を見せてくれた。当時、遺族たちによって計画された隅田公園言問橋付近への戦災者慰霊塔の建設に関して、官房各課長、支所長、市長、各局長、区長、事務所長など都の行政担当者に宛てた通達だ。

東京都長官官房渉外部長の通達(昭和22年2月24日付)

それには、「戦災者慰霊塔を建立する具体案があり、これに関するアメリカ占領軍軍政部の考えについて、当渉外部に問い合わせがあったので占領軍軍政部に其の考えを尋ねたところ、左のように考えを示し、協力するように求められた。従って今後は左に示した方針を徹底的に守るようにしなさい」とし、「現在司令部の指導方針」として「一、日本国民に戦争を忘れさせたいのである」「二、戦災者慰霊塔を見て再び戦争を思い出させることがあってはならない。だから慰霊塔の建立は許可しない」と記されている。この方針が77年たった現在でも貫かれているということだ。

単独占領のための大殺戮 用意周到に準備し

東京大空襲で焼き尽くされた東京下町

B 太平洋戦争中、アメリカ軍が首都・東京に加えた空襲は130回以上におよんでいる。ミッドウェー海戦で日本軍が大敗した1944年7月以降、米軍はマリアナ諸島のサイパン、グアム、テニアンを奪取し、ここを拠点に本格的な日本本土空襲を始めた。1945(昭和20)年3月10日の東京大空襲では、352機ものB29が、房総半島から低高度で東京に侵入し、都民が寝静まった午前0時7分から約2時間40分のあいだに約38万発もの油脂焼夷弾を墨田区や江東区などの下町一帯に投下した。

しかも米軍は、地域全体を効率的に焼き払うため、春先の強風が吹く3月を攻撃時期に選び、隅田川を中心にして浅草、本所、日本橋区全域を含む下町地域に照準点を設け、周囲から炎で囲い込んで住民が逃げられないように空爆した。日本軍からはまともな反撃もなく、米軍は空爆精度を上げるために2000㍍の低高度からレーダーを用いて投下するなど、まさにやりたい放題の殺戮作戦だった。わずか2時間足らずで10万人超が犠牲になるような空爆は後にも先にもない。

現在、ウクライナ戦争で「○百人の犠牲者が出た」「ジェノサイド(大量虐殺)だ」とアメリカがロシアを非難しているが、人の命の重さには変わりはないものの、日本人としては「お前たちはこれまで何をしてきたのか?」と問わないわけにはいかない。

この空襲では、下町を中心に東京都の6割が焦土と化し、約29万戸の家屋が焼失し、墨田区では人口が空襲前の4分の1にまで激減した。その後、8月まで続いた東京への空襲では、判明しているだけで死傷者・行方不明者は25万670人(東京都調査資料)、罹災者は304万4197人に及んでいる。

戦後の上野や浅草には、空襲で親を失った戦災孤児や浮浪者があふれかえり、餓死寸前の子どもたちは生きるために窃盗や売春をせざるを得なかった。GHQは「治安対策」を名目にして浮浪児を見つけ次第捕らえる「狩り込み」を実行させ、脱走ができない水上の台場につくられた収容施設に強制的に送致し、檻(おり)に入れて監視・収容することまでやった。

占領軍の政策で収容所に隔離され、鉄格子の檻に閉じ込められた戦災孤児たち(1946年7月)

A この爆撃を指揮したカーチス・ルメイ少将は戦後、「われわれの攻撃目標は、一般市民への無差別爆撃ではなかった。日本の都市の民家のすべては軍需工場だった。ある家がボルトを作り、隣の家がナットを作り、向かいの家がワッシャを作っていた。木と紙でできた民家の一軒一軒が、すべてわれわれを攻撃する武器の工場になっていたのだ。これを攻撃して何が悪いか」「軍事的に引き起こされた死になんら新しいものはないのだ」と居直った。ルメイは戦後、米空軍参謀総長にまで登り詰め、こともあろうに時の佐藤栄作内閣は、「航空自衛隊の育成に貢献した」という理由でルメイに勲一等旭日章を授与したことに遺族たちの怒りは強い。

C 焼き払われた空襲被災地一帯では、空襲犠牲者の遺体を公園や校庭などで山積みにして火葬し、錦糸公園では1万3951体、猿江公園に1万3242体、隅田公園に7530体、菊川公園に4515体など、公園や寺などに万から数千単位で埋葬された。来る日も来る日も、遺体を焼く煙が上がり続けたといわれる。これら引きとり手のない個別埋葬者、氏名不詳の合葬者、合計約11万人の遺骨は、1951年に関東大震災の慰霊施設であった震災記念堂を東京都慰霊堂(墨田区横網)と改称して納骨された。だが、仮埋葬地には公的な説明板も慰霊碑も建てられなかったし、犠牲者の調査も公開もされていない。体験者が高齢化し、減少していくなかで、「自分たちがいなくなったら、誰がこの事実を後世に残していくのか」という思いは切実なものがあるし、公の手による慰霊碑の設置を求める声が強いのは当然のことだ。

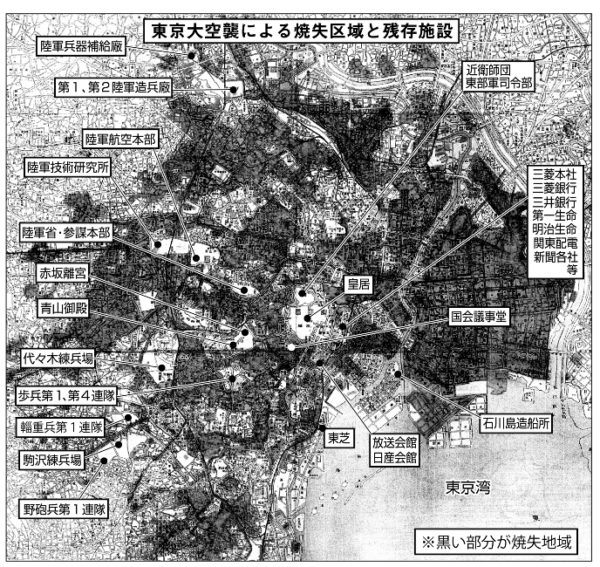

A ルメイは「民家も軍需工場だ」などとうそぶいたが、本当に戦争終結のためであるのなら、当時の最高権力者であった天皇がいる皇居や大本営、軍中枢を攻撃して占領すればよかったはずだ。だが、東京空襲では、皇居も軍施設、財閥も明確に攻撃目標から除外されていた【地図参照】。丸の内に林立する三菱本社、三菱銀行、三菱商事、日本興業銀行、横浜正金銀行、東京銀行、さらに朝日、毎日などの新聞各社、放送会館(NHK)も残された。八重洲では日銀、三井本館。永田町や霞ヶ関でも、内閣府、国会議事堂、警視庁、内務省、大蔵省などが残された。

厚木に進駐した米軍は、第一生命ビルはGHQ(連合軍最高司令部)本部に、大蔵省はGHQ広報部に、日比谷帝国生命館(後の朝日生命)はMP大隊本部になるなど、すべて統治施設として占領した。放送会館(NHK)には、CIE(民間情報教育局)とCCD(民間検閲局)が入居し、広島、長崎と同様に東京大空襲に関する一切の報道を「プレスコード」によって禁止して放送内容を検閲した。日本政府の各施策はすべて、マッカーサーが「新たな天皇」となった総司令部(GHQ)にお伺いを立てることになり、官僚はせっせと「GHQ参り」をし、米軍少佐クラスにまで各大臣が呼びつけられる関係に再編成された。

天皇も財閥もこの占領政策に積極的に協力した。敗戦の前年、対中戦争の敗北が決定的になるなかで、天皇側近の近衛文麿が「米英なら国体(天皇を中心とする国家体制)の変更まではしない。敗戦よりも怖いのは敗戦に伴う共産革命だ」と天皇に上奏したことからもわかるように、日本支配層が中国での敗戦の責任から逃れるためにアメリカに身売りをしたのが真珠湾攻撃に始まる対米戦争の本質だ。「負けるとわかっていた対米戦争になぜ突入したのか?」という疑問への答えだ。

C 日本の奇襲を待って日本との戦争に乗り出したアメリカは、戦時情報局のライシャワー(戦後の駐日大使)が「天皇を利用した間接支配」を提言し、「天皇を象徴(シンボル)として利用」することを対日占領政策として公式に定めた。そして空襲においては、皇居の攻撃を禁止することを厳命し、それらを無傷のまま温存した。彼らを忠実な下僕として手なずける一方、戦争による塗炭の苦しみを経験し、米軍の対日占領に反発するであろう日本の大衆をさんざんに痛めつけて、その反抗の芽を摘む意図が、東京空襲、広島・長崎への原爆投下に至る敗戦直前の大虐殺の背景にある。

コメント